在全球体育产业版图中,“乔丹”这一名称承载着双重意义——它不仅是一个传奇运动员的代名词,更是两个独立商业帝国的品牌符号。本文将从地理坐标、战略布局和文化基因三个维度,深度解析中国乔丹体育与美国Jordan Brand总部的差异化存在,揭示这两个同名品牌如何在不同土壤中生长出迥异的商业生态。

一、太平洋两岸的双子星:总部地理坐标解析

中国乔丹体育扎根于“中国鞋都”福建晋江,这座占地仅649平方公里的县级市,却聚集着3000多家鞋类制造企业,形成全球罕见的产业集群效应。企业总部所在的陈埭镇溪边工业区,距离晋江国际机场仅15分钟车程,与厦门自贸区隔海相望的地理优势,使其既能享受闽南侨乡的资本活力,又可快速对接国际贸易通道。

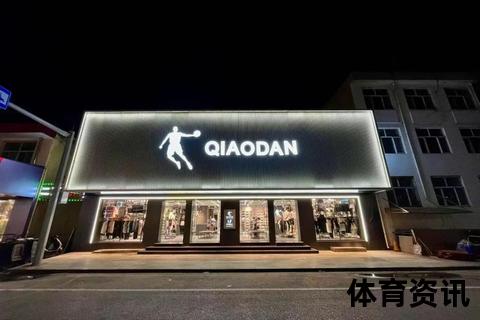

美国Jordan Brand则将全球总部设立在俄勒冈州比弗顿市的Nike园区,这里被誉为“运动品牌硅谷”。距离波特兰市中心11公里的园区内,占地75公顷的建筑群采用模块化设计,研发中心与迈克尔·乔丹个人训练基地直线距离不足800米,形成“产品研发-运动员测试-市场反馈”的闭环生态。这种布局深刻影响着产品基因:中国乔丹每年推出1200余款新品,重点覆盖二至四线城市5000余家门店;而Jordan Brand每年仅发布40-50款核心产品,通过限量策略维持高端定位。

二、从车间到实验室:生产体系的空间密码

晋江总部7万平方米的智能工厂里,72条自动化生产线每天可生产20万双运动鞋。这里的生产逻辑建立在规模效应之上:通过毗邻的纺织、化工配套产业,实现原材料48小时快速供应;距离总部3公里的国际鞋纺城,年交易额突破300亿元,形成全球最大运动鞋材集散地。

比弗顿园区则呈现出截然不同的景象。运动研究实验室(NSRL)内,价值1200万美元的步态分析系统能捕捉每秒6000帧的足部运动数据,与芝加哥联合中心球馆的乔丹雕像形成技术-文化双重地标。耐克将全球65%的研发预算投入该园区,仅Air Jordan 31代的缓震系统就经过214次材料配比试验。这种“总部即实验室”的模式,使Jordan Brand始终保持3年以上的技术代差优势。

三、文化基因的地理烙印

福建总部顶楼的“乔丹体育博物馆”,陈列着2003年首批赞助CBA的队服原件,记录着品牌通过赞助28省马拉松赛事、建立170所希望小学等本土化策略。这种“运动公益+合作”的路径,与晋江作为全国县域经济五强的政策红利密不可分。

而比弗顿总部的“乔丹遗产馆”,则保存着1984年原始签约文件、1997年流感之战战靴等文物,通过每年200万美元的运动员孵化计划,持续强化“个人英雄主义”的品牌叙事。这种文化差异在营销策略上尤为显著:中国乔丹连续三年冠名全国广场舞大赛,而Jordan Brand则通过《最后一舞》纪录片重塑文化符号。

四、全球化浪潮中的空间博弈

面对跨境电商冲击,中国乔丹在总部设立跨境事业部,依托晋江国际陆港的中欧班列,将物流时效缩短至12天,2024年海外营收同比增长67%。而Jordan Brand则通过芝加哥总部重建计划,投资2亿美元打造沉浸式体验中心,将乔丹铜像广场升级为数字艺术展区。

在ESG领域,晋江总部屋顶的3兆瓦光伏系统年减碳1800吨,与当地联合发起“绿色鞋材”研发计划;比弗顿园区则承诺2030年前实现100%再生材料使用,其创新采用的植物基橡胶技术已减少37%的碳足迹。

地理即战略

从晋江的产业集群到比弗顿的技术堡垒,两个乔丹总部的地理选择绝非偶然。中国乔丹的“本土深耕”与美国乔丹的“全球制高点”模式,本质上是不同发展阶段的选择:前者通过地理集聚实现规模突围,后者依托总部生态构建技术壁垒。在体育产业全球化3.0时代,这种空间战略的碰撞将持续塑造行业格局,而总部所在地的文化基因,终将成为品牌最深的烙印。

(本文地理数据截至2025年3月,战略动态追踪至2024年第四季度)