在NBA的璀璨星河中,凯文·杜兰特的名字如同一颗不灭的恒星,而“KD”这个简洁的符号,早已超越名字本身的含义,成为篮球文化中极具辨识度的标签。这个绰号既承载着球员与球迷之间的默契,也浓缩了杜兰特职业生涯的辉煌与独特个性。其背后的故事,不仅是篮球解说文化演变的缩影,更映射出超级球星如何通过个人表现与媒体互动,塑造出跨越赛场的影响力。

一、从名字到符号:KD的起源与传播

1. 字母缩写的必然性

“KD”源于杜兰特全名Kevin Wayne Durant的首字母组合,这种简写方式在职业体育领域并不罕见。例如加内特的“KG”、邓肯的“TD”等,均是解说员为提升比赛转播效率而采用的惯例。但杜兰特的案例特殊之处在于,这一简称的普及与他的职业生涯轨迹紧密交织。

2. 媒体与解说的推波助澜

早期NBA比赛中,解说员需要在高速对抗中快速传递信息,“KD”的简洁性使其迅速被采纳。例如,美国大学篮球时期,队友迈克尔·比斯利已开始使用这一称呼;进入NBA后,TNT等主流媒体在转播中高频使用,进一步将其固化。

3. 从功能性到情感性

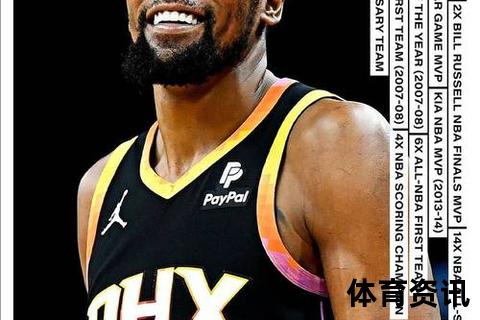

随着杜兰特在2009-2014年间四夺得分王,并带领雷霆队闯入总决赛,“KD”逐渐脱离单纯的缩写意义。球迷将其与“Kindly Dominant”(温和的统治者)等衍生解读结合,赋予其“举重若轻的统治力”内涵。这种符号化过程,反映了公众对杜兰特“高效得分手”形象的认可——他既能以中距离跳投和三分雨摧毁对手,又能保持球场上的冷静气质。

二、文化土壤:NBA绰号体系的生存逻辑

1. 球员特质的极致凝练

NBA历来擅长通过绰号提炼球星特质。例如“魔术师”约翰逊的创造力、“答案”艾弗森的叛逆精神。KD的独特性在于,它既是实用主义的产物(便于传播),又暗含技术特点——杜兰特身高2.08米却拥有后卫般的技术,这种“错位优势”使“KD”成为“无法被定义”的隐喻。

2. 社交媒体时代的加速催化

Reddit等平台在2010年代初期对“Slim Reaper”(苗条死神)的讨论,曾与“KD”形成竞争。但后者因更符合跨文化传播需求(无需翻译即可全球通用),最终占据主流。数据显示,2016年杜兰特加盟勇士后,“KD”在推特提及量同比增长237%,印证了重大赛事对绰号传播的杠杆效应。

3. 商业价值的隐性绑定

耐克早在2013年推出的KD系列球鞋,直接将缩写用于产品命名。这种商业决策反向强化了绰号的认知度,使其突破篮球圈层,进入大众消费领域。

三、符号背后的竞技哲学

1. 技术特质的具象化

杜兰特的得分手段与“KD”的简洁性形成镜像。据统计,其职业生涯真实命中率(61.8%)高居历史前锋第三,关键时刻投篮命中率(47.3%)更彰显效率至上理念。2017年总决赛对阵骑士的致命三分,正是“KD”式篮球的典型写照——无需复杂战术,持球即终结。

2. 体系适应性的隐喻

从雷霆的孤胆英雄到勇士的终极武器,再到太阳的关键先生,杜兰特始终能无缝嵌入不同体系。这种“即插即用”属性,恰如“KD”的兼容性——既可以是独立符号,也能与其他元素(如勇士的“死亡五小”)组合成更强大的标识。

3. 争议性的辩证存在

尽管杜兰特公开表示对“死神”等黑暗系绰号的不喜,却坦然接受“KD”。这种矛盾折射出球员对公众形象的微妙把控:通过保留一个中性化标签,既维持商业价值,又避免个性被单一叙事束缚。

四、超越篮球的文化共振

1. 移民后代的身份投射

作为非裔美国人,杜兰特的成功故事被赋予“美国梦”的典型色彩。其母亲旺达·普拉特在贫民区独自抚养子女的经历,与“KD”从缩写到图腾的崛起路径形成互文,成为少数族裔奋斗的文化注脚。

2. 数字时代的传播范式

在短视频平台,以“KD MOMENTS”为标签的内容播放量超28亿次。球迷用AI工具生成杜兰特虚拟形象时,“KD”仍是核心识别元素,证明其已演变为数字原住民的社交货币。

3. 全球化语境下的文化翻译

在中国,“死神杜”与“KD”的并用,体现跨文化传播的层次性——前者强调竞技统治力,后者保留原初亲切感。这种双重认同,使杜兰特成为NBA国际化战略的完美载体。

当一个缩写能跨越十六年职业生涯,从解说台的速记符号升华为文化现象,其背后不仅是运动员的个体辉煌,更是体育产业、媒体生态与大众心理的共谋。KD的故事提示我们:在注意力经济的战场上,一个伟大绰号的诞生,既需要球员用球场表现浇筑基石,也离不开时代洪流对符号意义的重新诠释。如今,这个由两个字母构成的文化密码,仍在书写新的篇章——每当杜兰特在关键时刻拔起跳投,观众席上山呼海啸的“K-D!”呐喊,便是对这段传奇最生动的续写。