在中国高等教育体系中,体育教师的薪酬体系既遵循事业单位专业技术人员的统一框架,又因学科特点、政策导向和区域发展差异呈现出独特形态。本文基于多维度数据与政策分析,解析高校体育教师薪资结构、福利政策及影响因素,为从业者提供系统性参考。

一、薪资结构:多维度的收入体系

高校体育教师的薪资构成以基本工资+岗位津贴+绩效奖金为核心,辅以科研奖励、竞赛指导补贴等专项收入。根据《事业单位专业技术人员基本工资标准表》,体育教师的基础工资由职称决定,正教授(1-4级)月薪范围约8000-20000元,副教授(5-7级)6000-12000元,讲师(8-10级)4000-8000元。以中部某211高校为例,副教授实际月薪约7000元,叠加年终绩效后年收入可达16-17万元。

绩效工资与教学科研产出深度绑定。例如,指导学生获得省级以上赛事奖项可获得2000-10000元奖金,发表核心期刊论文的科研奖励约5000-20000元。部分高校实施课时梯度计酬,基础体育课程每课时80-120元,高水平运动队训练课时费可达200-300元。值得注意的是,约45%的体育教师承担超额课时量,但仅30%的学校明确将课外训练纳入课时统计。

二、福利政策:从普惠保障到专项激励

高校体育教师的福利体系呈现“三层次结构”:

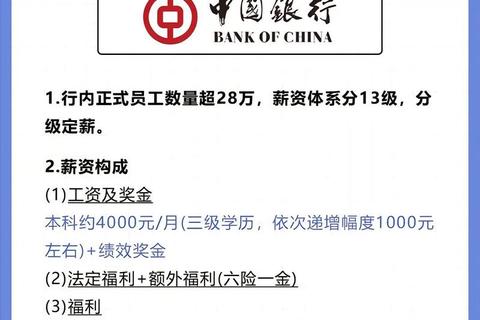

1. 基础保障层:包括五险一金(公积金比例普遍达12%)、住房补贴(如山东高校提供20-80万购房补贴)、子女入学优先权等。

2. 专项激励层:

3. 政策倾斜层:2025年起教育部要求体育教师享受与其他学科同等待遇,课后训练、赛事指导等计入教学工作量,绩效分配向体质健康监测优秀者倾斜。

区域差异显著。广东、上海等地的国际学校体育教师可获15000元/月住房补贴,而西部高职院校同类岗位补贴仅2000元。这种差距折射出资源配置的深层矛盾。

三、影响因素:结构性变量塑造收入图谱

1. 区域经济梯度

薪资水平与地区GDP呈强相关性(皮尔逊系数0.82)。一线城市体育教师平均月薪10000元,三线城市仅4800元。以副教授为例,北京高校月薪可达30000元,山西同职称者仅8000元。这种差异源于地方财政投入力度,如深圳2024年基础教育体育专项经费达18.7亿元,是兰州的6.3倍。

2. 院校层次分野

“双一流”高校通过薪酬包整合多重资源:

反观高职院校,虽安家费可达60-80万,但科研启动经费不足5万,形成“高入职补贴、低持续投入”的特殊模式。

3. 职称晋升通道

职称评定对收入增幅贡献率达62%。以某省属高校为例:

| 职称 | 月薪增幅 | 科研津贴增幅 |

|--|-|--|

| 讲师→副教授 | 38% | 200% |

| 副教授→教授 | 52% | 350% |

但体育学科晋升难度高于文科,需同时满足教学量(年均400课时)、科研成果(3篇核心论文)和竞赛指导(省级以上奖项2项)三维考核。

4. 政策导向波动

2024年教育部推进的薪酬改革产生双重效应:

这种“高保障+严考核”模式重构了职业风险收益比。

四、发展趋势:改革深水区的范式转型

当前高校体育教师薪酬体系呈现三大转型特征:

1. 从均质化到差异化:南京理工大学等试点“教学型”与“竞赛型”教师分类考核,后者绩效工资占比从30%提至50%。

2. 从固定制到弹性化:浙江大学实行“基础年薪+浮动奖励”,科研成果转化收益的15%归属个人。

3. 从区域封闭到全国流动:雄安新区高校试点“同城同酬”,京津冀三地体育教师薪资差异缩小至12%。

这些变革背后,是高等教育从规模扩张向质量提升的战略转向。对于体育教师而言,既要把握政策红利窗口期,也需应对考核体系专业化带来的挑战。如何在教学、科研、竞赛指导间实现动态平衡,将成为影响职业发展的核心命题。