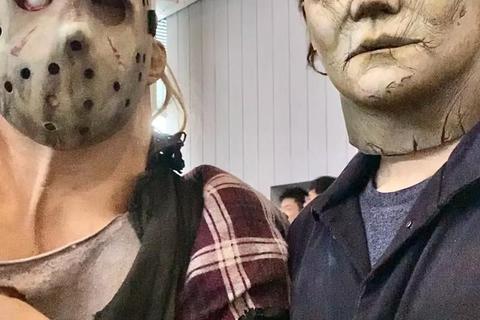

当黑暗笼罩大地,恐惧的化身便从阴影中浮现。在恐怖文化的殿堂中,两位戴着面具的杀戮机器——手持厨刀的迈克尔·迈尔斯与挥舞砍刀的杰森·沃赫斯——构成了最具标志性的对立图腾。他们分别代表着美国恐怖电影史上最持久的两个IP体系,《月光光心慌慌》与《十三号星期五》的三十年缠斗,恰似恐怖类型片中两种截然不同的美学体系在银幕外的延伸对抗。

起源叙事的双生镜像

约翰·卡朋特在1978年创造的迈尔斯,诞生于理性主义溃败的时代背景。这个从婴儿时期就显露杀戮本能的"纯粹邪恶",其行为逻辑完全脱离心理学解释,白色面具下空洞的眼神成为不可知恐惧的实体化象征。与之形成对照的杰森,自1980年在水晶湖首次亮相便带着明确的复仇动机,母亲头颅被斩的悲剧为其暴力行为赋予希腊神话式的宿命色彩。

两者起源地的地理差异同样值得玩味。伊利诺伊州哈登菲尔德小镇错落的木质房屋与密集的万圣节装饰,构成迈尔斯神出鬼没的完美猎场;而新泽西州水晶湖畔的夏令营遗址,潮湿的林木与氤氲的雾气则为杰森的复活提供了神秘学温床。这种城乡恐惧的差异化呈现,恰好对应着美国社会转型期的集体焦虑投射。

杀戮美学的形态分野

迈尔斯的行动模式充满仪式感。他偏爱在目标最放松的时刻现身,隔着窗户凝视受害者的经典镜头,将日常空间转化为惊悚剧场。其杀戮手段虽以厨刀为主,但在《月光光心慌慌4》中用电线绞杀护士的桥段,展现出对周遭环境的创造性利用。这种带着黑色幽默的即兴发挥,使其威胁性始终笼罩在不确定的迷雾中。

杰森的暴力呈现则更具原始冲击力。从砍刀破门的震撼力到《十三号星期五7》中将少女睡袋倒吊火烤的残暴画面,其破坏力随着系列演进不断升级。2003年《弗莱迪大战杰森》中展现的举重若轻掀翻汽车的力量,将其推向了超自然生物的范畴。这种量变到质变的进化轨迹,恰与80年代美式恐怖片追求感官刺激的潮流同步。

叙事结构的进化博弈

迈尔斯系列始终保持着卡朋特奠定的极简主义框架。在2018年重启版中,创伤记忆的跨代传递取代了单纯的惊吓追逐,精神病院场景的纵深调度与监控镜头的运用,使封闭空间恐惧焕发新生。这种叙事重心的转移,呼应着当代恐怖片对心理深度的探索趋势。

杰森宇宙则在跨界融合中不断突围。从水下幽魂(《十三号星期五6》)到冰封战士(《十三号星期五8》),直至变身 cyborg(《杰森X》),其形态嬗变堪称B级片创意演进的活标本。这种不拘一格的改编策略,恰是该系列能持续吸引新一代观众的关键——在2017年《13号星期五》版权纠纷解决前,游戏界的非对称对抗玩法已为其注入了数字时代的生命力。

文化符号的多维解构

两位杀神在流行文化中的衍生轨迹更具研究价值。迈尔斯的白色面具被时尚界多次解构,Givenchy 2013秋冬系列将其转化为高级时装元素;杰森的曲棍球面具则成为街头文化的图腾,在滑板涂鸦与说唱MV中反复出现。这种亚文化赋能现象,揭示出恐怖偶像在当代审美体系中的特殊地位。

学术领域的阐释差异同样耐人寻味。精神分析学派常以迈尔斯为范本探讨"邪恶的本体论",而杰森更多被置于民俗学视野下,视为美国边疆暴力传统的现代变体。这种理论分野在2014年罗格斯大学举办的"恐怖类型片文化政治"研讨会上形成激烈交锋,反映出学界对恐怖美学的多元解读。

银幕内外的生死竞速

票房数据的拉锯战暗藏玄机。迈尔斯系列全球累计6.8亿美元收入略逊于杰森系列的6.5亿,但考虑通货膨胀因素,1978年首部《月光光心慌慌》的7000万美元票房(折合当前约3.2亿)仍保持着恐怖片投资回报率的神话。这种经济效益的差异,折射出两个IP在制片策略上的分野——前者坚守中等成本精品路线,后者则通过量产模式开拓录像带市场。

周边衍生品的战场同样硝烟弥漫。NECA公司推出的6英寸可动模型系列中,杰森凭借12种造型变体数量占优,但迈尔斯的2018年版模型因其战损细节设计,连续三个月占据亚马逊恐怖类玩具销量榜首。这种周边市场的动态平衡,印证着两者在粉丝群体中不分伯仲的号召力。

在流媒体时代,两者的复活周期呈现新的规律。迈尔斯在环球影业"黑暗宇宙"计划中的跨界可能引发热议,而杰森在派拉蒙+的互动剧集企划中,正尝试打破第四面墙的叙事实验。这种媒介融合背景下的创新竞赛,或将重新定义恐怖偶像的存在形态。

当月光掠过水晶湖面,两个不朽的暗夜猎手仍在继续他们的永恒追逐。这场跨越四十年的恐怖美学博弈,早已超越简单的票房较量或粉丝站队,成为研究大众文化演进的最佳样本。在可预见的未来,无论银幕上的刀刃如何碰撞,他们带给观众的,始终是那份混杂着战栗与兴奋的原始悸动——这正是恐怖艺术最本质的魅力所在。