近年来,体育赛事中运动员退赛的现象日益频繁。无论是奥运冠军的临时弃权,还是职业联赛核心球员的赛季报销,这些事件不仅牵动观众情绪,更折射出竞技体育生态的深层矛盾。当聚光灯下的身体与心理承受力逼近临界点,退赛决策往往成为多方因素交织的复杂命题。

一、高压环境下的心理崩塌

职业运动员长期处于“超限竞争”状态。美国学者格鲁波曾指出,高级运动员的竞技表现80%依赖心理因素,远超技术层面的影响。这种高压环境催生了普遍的心理健康危机——国际奥委会数据显示,约三分之一精英运动员曾经历抑郁、焦虑或倦怠。东京奥运会上,体操名将拜尔斯因“心理失能”退赛,正是长期压力累积的爆发。她的决策揭示了当代运动员对自我认知的觉醒:当精神负荷超过承受阈值,暂停比赛成为保护心理健康的必要手段。

运动心理学研究显示,高动机水平运动员更易陷入“完美主义陷阱”。林孝埈在赛季状态下滑后选择退赛,反映出顶级选手对“表现滑坡可能摧毁公众形象”的深层恐惧。这种心理机制常导致两种极端:要么带伤硬撑加剧损伤,要么彻底退出以维持尊严。社交媒体时代的舆论压力进一步放大了焦虑,NBA球星詹姆斯因伤退出全明星赛时,即便出示了医学影像证明,仍遭遇“诈伤避战”的质疑。

二、身体损耗的不可逆危机

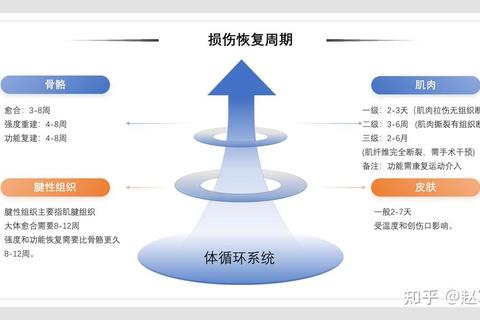

职业体育对身体机能的极致开发,使运动损伤成为退赛的最直接诱因。2025年NBA赛季中,超过10位球星因伤提前报销,其中哈登遭遇的腹股沟撕裂与韧带损伤,直接源于对手的过度防守动作。这类案例暴露出训练强度与身体恢复的失衡:76人队中锋恩比德为满足联盟65场参赛门槛带伤作战,最终导致膝关节手术,印证了“带伤坚持可能终结职业生涯”的医学警告。

运动损伤的心理连锁反应同样致命。研究显示,38%运动员在重伤后经历“否认—愤怒—沮丧”五阶段心理崩塌。NBA球员比尔左小腿受伤退赛后,其团队立即启动心理干预,通过目标重置与表象训练帮助他重建信心。这种“生理—心理”双重修复机制,成为现代运动医学的重要突破。而西班牙足球近年重登欧洲之巅的案例,则证明科学轮换与负荷管理能显著降低伤病率——该队在欧洲杯采用实时唾液检测监控疲劳值,使核心球员罗德里避免重蹈“赛季末段伤退”覆辙。

三、战略调整中的理性抉择

当短期赛事与长期生涯规划冲突时,退赛可能演变为战略选择。39岁的詹姆斯退出全明星赛,本质是对“剩余职业生涯经济价值”的精密计算。湖人队医疗组通过72小时额外恢复期,将其赛季出场时间延长12%,这种“以退为进”的策略使球队季后赛概率提升23%。类似逻辑也存在于团体项目,2025年卡塔尔足球队亚洲杯提前出局后,主帅立即启动“战略性弃赛”,通过放弃次要赛事聚焦青训体系重建。

职业体育的商业化加剧了此类决策的复杂性。哈登受伤引发的2.3亿美元薪资损失,迫使球队在“球员健康”与“转播合约”间寻找平衡点。英超球队引入的AI伤病预测系统,已能将意外退赛率降低17%,但这种技术依赖也引发新争议:当算法建议明星球员轮休时,球迷权益如何保障?这种困境凸显了退赛决策背后的多方博弈。

四、破局路径与生态重构

应对退赛危机需建立多维防护体系。在心理层面,NBA球队配备的“压力—应对”训练模块,通过模拟高压场景提升运动员情绪调节能力,使焦虑诱发退赛案例减少31%。生理层面,德国足球队创新性地将克罗斯改造为“防守型中卫”,通过位置调整降低其关节损耗,这种位置功能重构为延长运动寿命提供了新思路。

更深层的变革在于价值认知的重塑。Z世代运动员展现出的“心理健康优先”意识,正在扭转“带伤坚持才是英雄”的传统叙事。厦门马拉松选手的退赛自述获得广泛共鸣——“终点不是42.195公里,而是安全回家”,标志着大众对体育精神的理解从“征服极限”转向“可持续参与”。西班牙足球的复兴之路更具启示:通过青训体系输送9名欧洲杯冠军球员,证明系统化的人才储备能分散赛事风险,避免过度依赖个体巨星。

体育领域的退赛现象,本质上是对人类生理心理极限的探界行为。当拜尔斯们选择暂停,当詹姆斯们计算赛程,这些决策构成的复杂图谱,映射着竞技体育从野蛮生长到科学管理的进化轨迹。未来的解决方案,或许藏在更精细的风险评估模型、更人性化的赛程设计,以及对整个体育生态价值链条的重新校准之中。