中国足球的困境早已超越单纯竞技层面的讨论,成为一场关于体制、文化与社会资源整合的深刻反思。从国家队屡屡折戟国际赛场,到青训体系的“12岁退役现象”,问题背后是多重矛盾的叠加。如何破局?答案或许藏在历史教训与现实改革的交汇处。

一、体制之困:从管理混乱到顶层设计的断裂

1. 管理体系的摇摆与短视

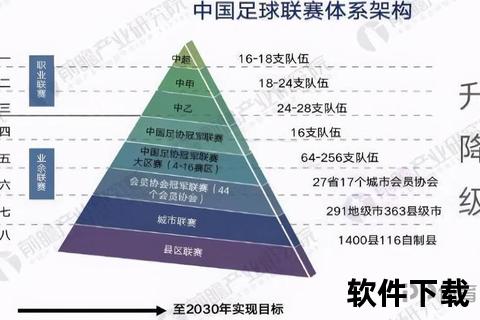

中国足球长期受困于“政策朝令夕改”的恶性循环。足协管理层频繁更迭导致战略规划缺乏连续性,例如2015年《中国足球改革总体方案》提出的青训体系与职业化目标,至今未实现预期效果。这种“换一届领导换一套思路”的模式,使得资源投入分散,难以形成长期积累。

2. 职业联赛的功利化陷阱

中超联赛表面繁荣下隐藏危机:2024赛季数据显示,U21球员出场时间仅占联赛总时长的0.5%,而30岁以上老将和外援占据绝对主导。这种“重成绩轻培养”的短视逻辑,直接导致年轻球员成长路径被挤压。

3. 结构性断裂的历史包袱

中国足球历经苏联体系、职业化改革等多轮尝试,但始终未能解决“体教分离”的深层矛盾。校园足球与职业青训长期割裂,导致人才选拔范围狭窄。

二、青训断层:从“12岁退役”到低效培养

1. 青训人口的“断崖式流失”

数据显示,中国青训人口在小学三年级后锐减,至12岁时流失率超90%。核心原因在于:

2. 训练体系的低效与异化

3. 文化土壤的贫瘠

对比西班牙每周稳定的社区联赛,中国青少年缺乏持续参赛机会,校园足球多停留在“杯赛制”的表演性质,难以为战术能力提供实战磨砺。

三、破局之路:系统性改革的关键抓手

1. 重构青训体系:从“体教对立”到“体教融合”

2. 改革联赛机制:为年轻球员“让路”

3. 重塑足球文化:从“精英竞技”到“全民参与”

4. 技术赋能与管理革新

四、互动与行动:每个人都能成为变革力量

中国足球的复兴绝非一朝一夕,但每一次基层教练的坚守、每一块社区球场的建成、每一项体教融合政策的落地,都在为未来积蓄力量。当体制的枷锁被逐步打破,当足球真正回归教育与生活的本质,中国足球的“至暗时刻”终将过去。

行动呼吁:关注身边的青少年足球项目,参与社区足球活动,用实际支持推动这场“沉默的革命”。