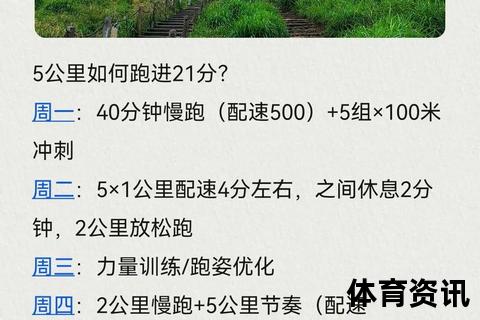

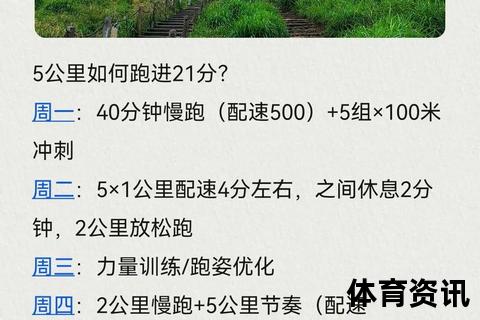

马拉松健康跑_科学规划5-10公里距离提升体能与健康效益

19429202025-04-01赛后回忆11 浏览

清晨的街道上,一个跑者正以稳定的节奏迈过第7公里的标记。她的呼吸与步伐同频,心率维持在“欢乐地带”,这是科学训练赋予她的掌控力——无需征服42公里的极限,5-10公里的距离已足够唤醒身体的潜能,并为健康筑起坚实的屏障。

一、科学化跑步的底层逻辑:从“随意跑”到“精准练”

传统跑步常被视为“迈开腿就能完成”的运动,但现代运动科学揭示:5-10公里的健康跑若要实现体能提升与健康效益最大化,需构建“个性化-数据化-周期化”的三维体系。

1. 个性化:打破配速迷思

奥运选手与新手跑者以相同配速奔跑时,身体承受的压力差异可达数十倍。例如,精英选手能以165次/分钟的平均心率完成3小时全马,而新手可能在20分钟即达到极限。这要求跑者通过最大摄氧量(VO₂max)测试或VDOT跑力值评估,确定专属强度区间。

2. 数据化:从经验到量化

穿戴设备提供的实时心率、步频、触地时间等数据,可帮助识别技术缺陷。例如步频低于180步/分钟时,易引发跨步过大导致的关节冲击;垂直振幅超过10厘米则提示能量浪费。

3. 周期化:分阶段突破瓶颈

杰克·丹尼尔斯提出的四阶段模型适用于健康跑者:

基础期(4-6周):以E强度(轻松跑)构建有氧基础,穿插跨步跑激活神经肌肉

进阶期:引入R强度(重复跑)提升速度,如400米间歇跑接近5公里比赛配速

强化期:通过T强度(乳酸阈值跑)延长耐乳酸能力,如20分钟阈值持续跑

调整期:结合低冲击交叉训练(骑行/游泳)促进恢复

二、5-10公里训练的四大增效策略

1. 间歇跑:激活代谢引擎

金字塔式训练:从30秒冲刺与1分钟慢跑交替开始,逐步延长至5分钟高强度间歇,刺激线粒体增殖与糖酵解效率

实战案例:某研究显示,8周400米间歇训练可使5公里成绩提升4%,同时体脂率下降2.3%

2. 力量训练:构筑动力链条

抗旋转核心训练:如死虫子、侧平板支撑,减少跑步时的躯干晃动

下肢弹性训练:跳箱、单腿蹲跳增强跟腱刚度,提升着地回弹效率

重量选择:采用40%-60%1RM负荷,兼顾力量耐力与关节稳定性

3. 技术优化:省力经济学

重力驱动跑法:保持耳-肩-髋垂直线,前倾5°-7°利用重力加速

落地模式:中足着地缩短触地时间至200毫秒内,减少制动效应

摆臂动力学:以肩为轴前后摆动,肘关节角度90°-110°,避免横向耗能

4. 有氧耐力:打造能量银行

脂肪代谢训练:每周1次空腹低强度长跑(心率Z2区间),提升脂肪酸氧化能力

细胞级适应:持续60分钟以上的E跑可增加慢肌纤维毛细血管密度,促进线粒体生物合成

三、健康效益:超越卡路里消耗的深层价值

1. 心血管系统重塑

心脏结构优化:规律训练6个月后,左心室舒张末容积平均增加8%,每搏输出量提升12%

血管弹性改善:内皮细胞一氧化氮合成酶活性增强,收缩压降低5-10mmHg

2. 代谢综合征防御

胰岛素敏感性:肌细胞GLUT4转运蛋白表达量增加3倍,餐后血糖波动幅度减少40%

炎症调控:IL-6等促炎因子水平下降,脂联素等抗炎介质上升,降低慢性病风险

3. 神经心理增益

脑源性神经营养因子(BDNF):持续分泌促进海马体神经新生,改善记忆与情绪调节

压力激素平衡:皮质醇昼夜节律波动趋于平缓,焦虑量表评分降低30%

四、科学规划的黄金法则

1. 周期化负荷管理

采用“3:1负荷周期”——3周渐进超负荷(周跑量增幅≤10%)后接1周减量恢复,避免过度训练。

2. 动态恢复策略

主动恢复:训练次日进行20分钟冷水浴(12-15℃),加速炎症介质清除

筋膜松解:使用振动泡沫轴放松股四头肌、髂胫束,维持肌肉延展性

3. 营养时序策略

训练窗口期:运动后30分钟内补充碳水(1.2g/kg)+蛋白质(0.3g/kg),促进糖原再合成

日常抗氧化:增加蓝莓、菠菜等富含花青素食物,中和自由基对肌肉的损伤

短距离的长效价值

当城市马拉松的热潮不断升温时,回归5-10公里的本质训练反而彰显智慧——它如同精密的钟表,每个齿轮的咬合都为了更长久的运转。科学规划下的健康跑,不是对极限的妥协,而是对身体最深刻的聆听。在这里,每一次呼吸的调整、每一组数据的分析、每一寸肌肉的激活,都在书写着属于普通跑者的“精英之路”。