围棋作为传承千年的智慧结晶,其博弈过程不仅是棋子的纵横捭阖,更是一场思维与战略的深度对话。在这方寸棋盘间,致胜之道既需要扎实的基本功,又离不开对全局的精准把控,每一步落子都是计算力与艺术性的融合。本文将从认知规律出发,系统梳理围棋进阶的五大核心维度,为不同阶段的棋手提供可落地的提升路径。

一、筑基篇:规则与基础概念的认知重构

围棋的底层逻辑建立在19路棋盘的361个交叉点上,初学者必须突破"围地吃子"的直观认知,建立以"气"为核心的生存法则。棋盘上每颗棋子的存活取决于"气"(相邻空白交叉点)的数量,当棋子被完全包围时即被提走,这种动态博弈模式要求棋手掌握"眼位"(两个独立生存空间)的构建技巧。例如在初级实战中,"金角银边草肚皮"的布局原则,通过优先占据角部(8目效率)、次选边部(6目)、最后争夺中腹(4目),能最大限度提升行棋效率。

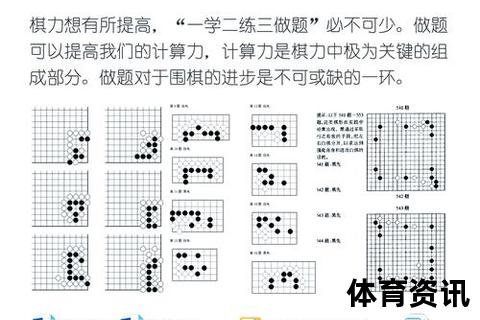

基础术语的精准理解直接影响战术执行效果。"立二拆三"原则揭示棋形发展的空间逻辑——两个相连棋子保持三格间距能形成有效阵型,而"劫争"规则(禁止立即回提)则考验棋手的转换思维。建议初学者通过《围棋死活大全》等工具书,系统完成1000道基础吃子题和200道眼位题训练,形成条件反射式的计算能力。

二、战略篇:全局观与动态评估体系

职业棋手的思维跃迁往往发生在从局部计算转向全局把控的阶段。布局阶段需建立"势地平衡"思维,厚势(外势)与实地的转换比例约为3:2,这意味着牺牲5目实地换取3目厚势增益属于合理范畴。中盘决策时,引入"三三评估法":每手棋需满足扩大己方领地、压缩对手空间、威胁对方弱棋中的至少两项价值。

动态形势判断需结合"目差计算"与"厚薄分析"。当目差在10目以内时,厚势的价值权重应提升30%;若目差超过20目,则需果断放弃局部纠缠转向官子争夺。2025年"白水苹果杯"国手赛中,13岁新锐王舒瑶正是通过精准的形势判断,在芮乃伟的厚势区实施"侵入作战",最终实现3目半逆转。

三、战术篇:模块化思维与人工智能启示

现代围棋训练已形成模块化知识体系,将复杂棋局分解为7大战术模块:布局定式(占训练量35%)、中盘攻防(30%)、死活手筋(20%)、官子技巧(10%)、形势判断(3%)、心理调控(1%)、AI新招(1%)。其中定式学习需遵循"三三制"原则:每个定式掌握3种基本变化、3种应对策略、3种转换时机。

人工智能的介入带来思维革新,AlphaGo的"胜率评估"模型揭示:职业棋手对局部战役的投入产出比误判率高达42%,而AI通过蒙特卡洛树搜索实现的全局关联性计算,将决策误差控制在7%以内。建议棋手使用LeelaZero等开源工具进行"人机对照训练",重点分析AI在序盘第20-50手的选点策略,这些手数往往包含70%的胜负关键点。

四、实战篇:对抗性训练与认知迭代

高水平对抗要求建立"三维训练体系":每月完成20盘实战对局(提升局面嗅觉)、50道复合型死活题(强化计算深度)、10次经典棋谱复盘(吸收战略思维)。特别要注意"败局复盘三原则":首小时进行客观技术分析,次小时提炼心理决策失误,第三小时制定针对性改进方案。

心理韧性训练可借鉴"压力递增法":从每手30秒快棋逐步过渡至3小时慢棋,期间穿插噪音干扰、突发变故等应激测试。韩国棋院的研究表明,经过6个月抗压训练的棋手,在决胜局的误算率下降58%,用时分配合理性提升42%。

五、哲学篇:围棋智慧与人生境界的共融

围棋的本质是有限资源下的最优配置艺术,这与商业战略存在深层通约性。棋盘上的"先手价值"相当于商业中的时间窗口,职业棋手为争夺先手愿意付出3-5目代价,恰似企业为抢占市场提前布局。"活棋思维"对应企业的持续经营能力,两个真眼如同企业的现金流与核心技术,确保在任何危机中保有生存底线。

当棋艺臻至化境,胜负已升华为对"道"的追寻。吴清源大师提出的"中的精神",强调在激进与保守间找到动态平衡点,这种哲学观在当代演化为"六合围棋"理论——将天元视为阴阳交汇点,追求空间、时间、能量三位一体的完美形态。

从19路棋盘的具象博弈,到人生天地的抽象思考,围棋致胜之道本质是认知系统的持续进化。当棋手建立起"基础—战略—战术—实战—哲学"的五维能力模型,便能突破段位限制,在黑白世界中构筑属于自己的智慧穹顶。这种思维锤炼的价值,早已超越胜负本身,成为滋养生命的精神原力。