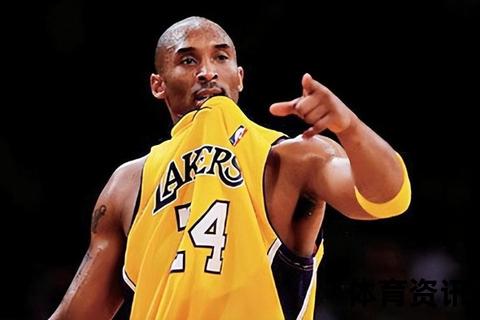

1996年的NBA选秀大会被誉为“黄金一代”,但在这场人才辈出的盛宴中,一位未来改变篮球历史的超级巨星却仅以第13顺位被选中。当科比·布莱恩特的名字在第13顺位被念出时,联盟的管理层或许未曾料到,这个高中生的职业生涯将颠覆整个篮球世界的认知。

一、1996年的选秀格局与时代偏好

1996年的选秀市场充斥着天赋,但球队的决策逻辑深受当时篮球理念的制约。在“得内线者得天下”的90年代,拥有顶尖身体素质的内线球员仍是首选。例如,马库斯·坎比凭借大学时期的防守统治力(场均3.8盖帽)成为榜眼,而谢里夫·阿卜杜-拉希姆则以高效得分能力(新秀赛季19分7篮板)锁定探花。相比之下,外线球员的选拔更倾向于即战力,艾弗森以NCAA场均25分的爆炸表现征服76人管理层,而雷·阿伦则因成熟的投射技术被雄鹿选中。

高中球员的信任危机是另一大关键因素。当时的NBA对高中生球员普遍持保守态度,认为缺乏大学联赛锤炼的他们难以适应职业赛场。科比虽在试训中展现惊人天赋,但费城76人管理层因其“贵族气质”和高中生身份产生疑虑,最终选择已有大学履历的艾弗森。这一偏见在当年普遍存在——前12顺位的球队中,仅有森林狼曾短暂考虑过科比,但最终仍因风险放弃。

二、76人的决策逻辑:需求与风险的权衡

费城76人作为状元签持有者,其选择体现了典型的“安全牌”思维。球队在1995年已选中得分后卫杰里·斯塔克豪斯,且阵容急需控卫补强。艾弗森和马布里成为主要候选:前者以183cm身高打破传统控卫模板,用突破能力和领袖气质打动管理层;后者虽技术全面,却因“过度自信”在面试中失分。时任76人总经理约翰·克罗斯坦言:“艾弗森的故事(从贫民窟到NBA)让我们看到坚韧,而科比更像一个未知的赌注。”

更深层的考量在于球队重建周期。76人需要即战力扭转颓势,而科比作为高中生至少需3-5年成长周期。艾弗森新秀赛季便以23.5分4.1篮板7.5助攻的数据摘得最佳新秀,印证了管理层的判断。反观科比,新秀赛季场均仅7.6分,直到第三年才坐稳首发,这种培养成本对急于求成的球队而言难以承受。

三、科比自身特质与时代错位

科比的选秀报告曾指出两大“缺陷”:其一是技术完成度不足。高中时期的科比虽以劲爆扣篮闻名,但跳投稳定性欠佳,且缺乏无球跑动意识。相比之下,雷·阿伦大学时期已开发出无死角投射能力,佩贾·斯托贾科维奇则以欧洲联赛MVP的身份证明即插即用性。其二是位置模糊化。90年代对得分后卫的定位更偏向于接球终结者,而科比持球单打的风格被视为“过于自我”,这与强调战术纪律的时代格格不入。

这些“缺陷”恰恰成为科比日后崛起的伏笔。他在湖人队的体系中逐步打磨出历史级的中距离技术,并将“个人英雄主义”打法推向极致,这种特质在2000年后随着联防合法化和节奏加快逐渐被联盟推崇。

四、历史重排与认知颠覆

以今日视角重排1996年选秀,科比毫无悬念登顶状元。其职业生涯5座总冠军、2次FMVP、1次MVP和11次最佳一阵的成就,远超同届其他球员。更具启示意义的是,当年落选秀本·华莱士凭借防守统治力逆袭至前五顺位,而纳什、雷·阿伦等低顺位球员也完成蜕变,这暴露出传统球探体系在评估球员长期潜力上的局限性。

这场选秀的深层启示在于:篮球运动的发展始终伴随认知革命。2010年代后,联盟对高中生球员的接纳(如詹姆斯、加内特)、对三分射手的重视(库里、汤普森)、甚至对落选秀的挖掘(林书豪、范弗利特),均可视为对96年选秀教训的回应。

选秀哲学的演变与遗产

科比的选秀顺位之谜,本质是篮球理念代际更替的缩影。当今天的球迷惊叹于东契奇18岁征服欧洲联赛、文班亚马以“独角兽”体型成为状元时,不应忘记26年前那个13顺位少年如何用20年职业生涯重塑行业标准。96黄金一代的传奇提醒我们:天赋的评估永远需要超越时代局限的眼光,而真正的伟大,往往始于不被看好的起点。