在擂台的八角笼中,当拳肘与胫骨的碰撞声穿透空气,泰拳这项古老技艺便展现出其独有的战斗美学。这项起源于暹罗王朝的站立格斗术,历经七百年战场淬炼,早已将人体武器开发到极致。现代擂台上的泰拳手们,既要继承传统技法的精髓,又要融合现代运动科学的智慧,才能在高强度对抗中实现攻防转换的艺术。

一、泰拳格斗体系的核心架构

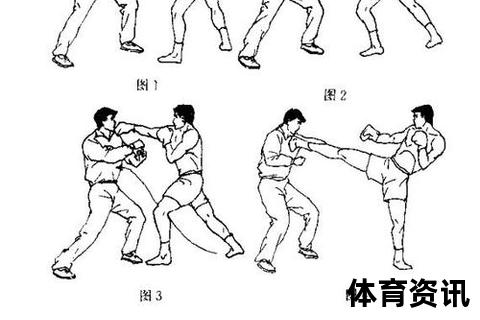

泰拳技术体系建立在人体动力链的精准控制之上。前手刺拳的突进速度可达每秒12米,配合后手重拳每秒8米的打击速度,形成连续攻击波次。腿法作为泰拳标志性武器,高水平选手的扫踢力量可达800磅以上,这源于独特的髋部旋转机制——当胫骨接触目标的瞬间,髋关节旋转角度达到45度,股骨大转子将地面反作用力完整传递至打击点。

内围缠斗技术是泰拳区别于其他站立格斗的核心竞争力。顶膝技术中,髂腰肌与竖脊肌的协同收缩产生超过体重3倍的冲击力,泰国传奇拳王善猜曾用连续顶膝在5秒内终结对手。箍颈控制时,前臂屈肌群需要维持300N的静态力量,这要求选手进行针对性的握力与腕关节稳定性训练。

二、专项力量训练的动力学原理

泰拳力量训练遵循“动力链传导效率最大化”原则。药球抛掷训练中,15公斤药球以45度角抛出时,可完整模拟扫踢动作中臀大肌、股外侧肌、腹斜肌的爆发式收缩。实验数据显示,8周药球训练能使扫踢速度提升18%,打击力量增加22%。

抗阻训练采用动态与静态结合模式。弹力带扫踢训练中,20%RM的阻力设置可使腘绳肌离心收缩效率提高35%;静态深蹲保持(Wall Sit)在提升股四头肌耐力的能增强膝关节在防御状态下的稳定性,职业选手通常能维持90秒以上的标准姿势。

三、能量代谢系统的针对性打造

泰拳比赛的代谢需求呈现间歇性特征。心率监测显示,3分钟回合中选手平均心率维持在180bpm,其中30%时间处于无氧代谢状态。为此,训练体系采用磷酸原与糖酵解混合供能模式:30秒全力击打沙袋接90秒主动恢复的循环训练,能有效提升ATP-CP系统再合成速度。

高原模拟训练被引入现代泰拳备战。在海拔2500米环境中进行间歇跑训练,运动员血红蛋白浓度可在3周内提升9%,这直接增强了第三回合的持续输出能力。著名拳馆Fairtex的选手通过此方法,将比赛末段的有效打击数提高了27%。

四、神经肌肉协调的精密调控

视觉反应训练采用动态光点追踪系统,职业选手能在0.2秒内对随机出现的攻击信号做出正确防御反应,比业余选手快60毫秒。平衡训练引入三维不稳定平台,通过连续12周训练,选手单腿站立防守时的重心波动范围可缩小40%。

节奏控制是高水平对抗的关键。利用声光节拍器进行的组合拳训练,要求选手在特定频率下完成攻防转换。实验表明,将动作节奏控制在95-105BPM区间时,连续攻击的成功率可达68%,远超随意节奏下的42%。

五、损伤预防与再生体系构建

冲击力吸收能力直接决定职业寿命。离心收缩训练可使跟腱刚度提高25%,有效缓冲落地冲击;冷水浸泡(CWI)疗法将肌肉酸痛指数降低50%,职业选手在赛后立即进行12℃水温的10分钟浸泡,能缩短72小时恢复周期。

筋膜放松技术采用振动泡沫轴与肌效贴结合的方式。每周3次、每次20分钟的振动频率(35Hz)松解,能提高股直肌延展度15%,这对需要频繁高扫的选手至关重要。运动医学跟踪显示,系统性筋膜维护使职业选手的肌肉拉伤发生率下降40%。

这项被称为“八肢艺术”的古老技艺,在现代运动科学的解构下展现出新的维度。从曼谷仑披尼竞技场的传统训练场,到拉斯维加斯的高科技训练中心,泰拳手们正在用数据重构千年传承的搏击智慧。当传统技法遇上生物力学分析,当禅修冥想结合神经反馈训练,这项站立格斗的终极形态仍在不断进化,在力量与技巧的平衡中书写着新的格斗史诗。