在瑞士西南部的日内瓦湖畔,洛桑以其独特的身份成为奥林匹克精神的永恒象征。这座阿尔卑斯山脚下的城市不仅是国际奥委会(IOC)的法定驻地,更是全球体育治理体系的核心枢纽。自1915年顾拜旦将奥委会迁入至今,洛桑已培育出融合历史沉淀与现代创新的奥林匹克生态圈,其影响力早已超越地理界限,成为连接五大洲体育文明的桥梁。

一、历史选择背后的战略考量

1915年4月10日,时任国际奥委会主席顾拜旦在瑞士公证处正式签署文件,将深陷一战炮火的巴黎总部迁至中立国瑞士。这个决定绝非偶然——洛桑所在的沃州自1803年便实施直接民主制度,其政治稳定性与日内瓦国际联盟的设立形成呼应。城市依山傍水的地理格局,既提供了战略安全性(总部现址维迪堡海拔495米),又契合奥林匹克运动追求纯粹性的精神内核。

搬迁后的国际奥委会最初落脚于蒙里普斯酒店,直到1968年才迁入现址维迪宫。这座由建筑师让-雅克·奥贝格设计的建筑群占地12公顷,包含行政中心、档案馆和奥林匹克博物馆。值得关注的是,瑞士为奥委会提供特殊法律地位:总部区域享有治外法权,工作人员享受外交豁免,这种特权在联合国日内瓦办事处之外绝无仅有。

二、体育治理的神经中枢

洛桑的奥林匹克生态呈现三层架构:核心圈是国际奥委会及其直属的37个国际单项体育联合会;中间层包含体育仲裁法庭(CAS)、世界反兴奋剂机构(WADA)等监管机构;外围则有超过50家体育跨国公司区域总部。这种集聚效应催生出独特的"体育治理产业链"——从赛事申办咨询(如麦肯锡体育事业部)到转播权分销(IMG媒体中心),全流程服务均可在城区5公里半径内完成。

奥林匹克博物馆的数字化转型最能体现洛桑的创新基因。馆内2100件实体藏品与虚拟现实技术深度融合,参观者可通过交互设备"参与"1936年柏林奥运会撑杆跳现场。这种科技赋能使该馆年访客量突破25万人次,较传统博物馆提升300%。而洛桑联邦理工学院(EPFL)开设的体育分析实验室,更运用大数据模型为奥委会提供赛事风险评估。

三、城市空间的奥林匹克烙印

洛桑市政规划深度嵌入奥林匹克元素。自1948年首条奥运步道(Chemin des Olympiens)命名以来,全市已有37条街道以奥运冠军命名。最具特色的是奥林匹克雕塑公园,来自87个国家的艺术家创作了109件体育主题装置,形成全球最大的露天体育艺术群落。城市交通系统也体现人文关怀:所有公交车辆配备滑雪板架,冬季每周增开12班直达阿尔卑斯雪场的奥运快线。

教育体系的体育融合更具前瞻性。洛桑酒店管理学院(EHL)开设全球首个体育MBA项目,洛桑大学则设有奥林匹克研究中心(OSC),其编纂的《奥林匹克运动蓝皮书》已成为各国体育政策制定的重要参考。这种产学研闭环使城市每年产出超过200篇体育治理领域的核心期刊论文。

四、全球体育外交的隐形战场

作为非国家行为体的国际奥委会,在洛桑构建起独特的多边外交网络。总部内的"奥林匹克之家"设有88个成员国代表处,日常驻留外交人员超过400名。这里见证了中国重返奥运大家庭的历史性时刻(1979年),也调解过朝韩共举半岛旗入场的技术难题(2018平昌冬奥)。瑞士联邦特别设立奥林匹克事务司,专门协调涉及IOC的跨国司法协作。

城市的安全体系同样为体育外交服务。洛桑警局配备精通五种语言的体育事务特勤组,其成员多数具有国际刑警组织工作经历。维迪宫周边部署的虹膜识别系统,能在0.3秒内完成身份核验,这种安保规格甚至超过达沃斯世界经济论坛会场。

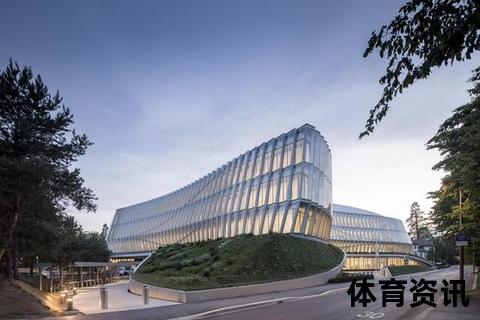

当2020年奥林匹克基金会斥资1.4亿瑞士法郎启动"新维迪"扩建工程时,洛桑已悄然完成从"总部驻地"到"体育治理硅谷"的蜕变。这座城市用百年时间证明:奥林匹克不仅是四年一度的全球盛会,更是渗透在城市肌理中的持续进化力。正如现任奥委会主席巴赫所言:"在洛桑,每个清晨都能呼吸到奥林匹克的新生。"这种生生不息的创新能量,正是人类体育文明永续发展的根本动力。