网球运动在全球范围内以其优雅与竞技并存的特质吸引着无数爱好者,但在中国,这项被称为“贵族运动”的项目始终面临一种矛盾:一边是顶级赛事的热潮与明星球员的崛起,另一边却是大众参与度的缓慢增长。究竟是什么因素在制约普通人拿起球拍?答案隐藏在场地资源、经济门槛、技术壁垒与文化认知的复杂交织中。

一、场地稀缺:从“贵族专属”到平民化基建之困

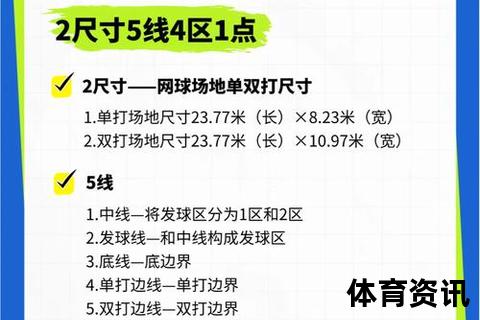

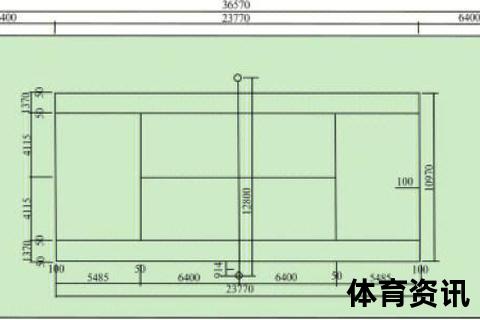

网球场的建造标准远高于篮球场或羽毛球场。国际网联(ITF)规定,一个标准比赛用网球场面积需达668.9平方米,且需配备专业缓冲区和排水系统。中国目前仅有约4.97万片网球场,平均每2.8万人共享一片场地,远低于美国的每1500人一片。这种稀缺性导致场地租金高昂:一线城市室内场每小时费用可达400元,室外场也普遍在60-150元之间。尽管近年推动“全民健身”计划,但网球场多集中于高端社区或商业俱乐部,公共免费场地不足10%。

更深层的矛盾在于地域分配不均。数据显示,华北、华东地区网球场数量占全国总量的62%,而西部地区仅占14%。这种资源倾斜使得二三线城市居民难以接触网球,进一步加剧了运动的“精英化”标签。

二、经济与技术门槛:从装备到训练的“隐形高墙”

网球的经济成本远高于多数大众运动。初学者需一次性投入至少2000元购置专业球拍、鞋服及配件,而进阶者每年在装备更新、教练费用上的支出可达1.5万-3万元。以深圳为例,一名业余爱好者若每周训练两次,年花费约1.8万元,相当于当地月均收入的1.5倍。

技术门槛则体现在学习曲线的陡峭性。网球要求手眼协调、力量控制与步法移动的高度配合,初学者平均需30小时专业指导才能掌握基本对打。中国注册网球教练仅2016名,平均每万名参与者对应不足1名教练。缺乏系统培训导致许多人因挫败感放弃,形成“入门即退坑”的恶性循环。

三、文化认知偏差:从“贵族符号”到大众认同的裂痕

网球自12世纪起源便与欧洲贵族紧密绑定,这一历史基因在中国被进一步强化。调查显示,68%的非参与者认为网球是“高端社交活动”,仅有12%视其为日常健身选择。尽管李娜、郑钦文等球员通过大满贯和奥运冠军提升运动知名度,但媒体报道多聚焦奖杯与商业价值,鲜少呈现普通人参与的场景。

更深层的矛盾在于规则文化的缺失。国内业余赛事中,因“信任制”规则(球员自主判罚)引发的争议占比高达43%,部分家长甚至在场边干预判罚。这种对规则的不尊重,折射出网球文化中“绅士精神”与本土功利主义思维的冲突。

四、破局路径:基建普惠、技术赋能与文化重构

要打破多重制约,需多方协同创新:

1. 基建下沉与共享模式:借鉴美国公共球场经验,将网球场纳入城市“15分钟健身圈”规划,并推广学校场地节假日开放。深圳已有社区试点“分时租赁”,将高峰时段单价降低40%。

2. 科技降低训练成本:AI影像分析系统可替代30%的基础教练工作,通过实时动作捕捉与纠错,使自学效率提升50%。企业亦可推出装备租赁服务,如某平台提供月租200元的球拍套餐,用户增长达120%。

3. 赛事驱动文化破圈:2024年“中国赛季”吸引超75万观众,带动淘宝网球裙销量增长91%。需将赛事热度转化为草根活动,例如组织社区联赛、企业员工赛等,构建“观赛-体验-参与”的闭环。

4. 青训体系改革:参考法国“俱乐部-学校”联动模式,将网球纳入中小学体育选修课,并设立区域性青少年联赛。浙江某私立学校通过校企合作,将学生培训成本降低60%。

网球在中国的“破圈”之路,本质是一场关于资源分配、技术普惠与文化认同的革新。当场地不再稀缺、训练不再昂贵、规则不再陌生时,这项运动才能真正从“贵族遗产”蜕变为全民共享的生活方式。随着政策支持与商业力量的持续注入,网球的“小众”标签或将在未来十年被彻底改写,而这一进程,正是中国体育社会化改革的生动缩影。