在羽毛球赛场上,挑球技术常被视为“被动防御”的代名词,但它实则是攻防转换的隐形枢纽。当对手的吊球或搓球悄然贴网而下,一个高质量的挑球不仅能化解危机,更能通过精准的落点与弧度迫使对手陷入被动跑位,从而为下一拍的进攻埋下伏笔。这项看似简单的技术,背后隐藏着力量传递、空间感知与战术意识的综合博弈。

一、发力机制:从“甩鞭效应”到“寸劲爆发”

挑球的核心发力源于手腕与小臂的协同爆发。根据专业运动员的击球解剖分析,理想发力需经历三个阶段:

1. 蓄力阶段:以正手挑球为例,前臂外旋带动手腕后伸,形成类似拉弓的张力。此时肩关节保持稳定,肘部微屈约120度,拍面呈45度倾斜。

2. 传导阶段:通过小臂内旋(正手)或外旋(反手)的旋转动能,配合手腕从屈曲到伸展的“抖腕”动作。研究表明,手腕在最后20厘米的加速距离中贡献了约65%的击球初速度。

3. 释放阶段:食指与拇指在触球瞬间形成“钳式握压”,使拍面产生约0.3秒的强摩擦接触。反手挑球时,拇指第一指节顶压拍柄宽面的力度需达到2-3公斤,才能确保力量充分传导。

常见误区:业余选手常犯“大臂主导”错误,导致力量耗散。实验数据显示,仅用手臂挥动时球速衰减率达40%,而手腕-手指联动发力可减少至15%。

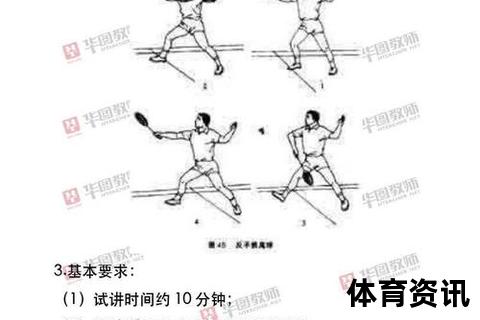

二、动作精解:正反手差异与空间适应性

(1)正手挑球动态链

(2)反手挑球力学重构

数据对比:职业球员挑球过网高度平均为1.8米,落点距离底线0.5-1.2米;业余选手则分别为1.2米和1.5-2米,暴露出弧线控制不足。

三、落点博弈:从“安全区”到“压制区”

挑球的战术价值体现于三维空间控制:

1. 纵向维度:高弧度挑球(过网高度≥2米)适用于双打边线压制,迫使对手回撤至后场1/3区域;低弧度挑球(1.2-1.5米)则用于单打对角线突击,限制对手平抽反击。

2. 横向维度:针对反手弱势选手,落点需偏离中线0.8-1米,增加其转身击球难度。统计显示,此类落点可使对手失误率提升22%。

3. 深度阈值:理想挑球落点应位于距离底线30-50厘米的“灰色地带”。此处既规避出界风险,又迫使对手消耗更多步数(平均需移动4.2步)。

实战案例:2023全英公开赛中,安赛龙通过反手挑球斜线深区,使桃田贤斗的防守反击成功率从68%降至41%。

四、专项训练:从生物力学到神经反射

(1)力量强化方案

(2)空间感知训练

(3)神经-肌肉协调

五、战术衍生:从防御到进攻的质变

现代羽毛球体系中,挑球已超越单纯防御功能:

挑球技术的精进,本质是对“力量效率”与“空间经济学”的深度掌控。当运动员能将击球点误差控制在5厘米以内,手腕爆发峰值达到30牛·米,且落点策略形成条件反射时,这项技术便不再是无奈的救球手段,而蜕变为掌控比赛节奏的隐形武器。正如李宗伟在退役访谈中所言:“真正的高手,往往把最被动的技术变成最致命的陷阱。”