欧冠1/4决赛首回合,曼城主场3-0完胜拜仁慕尼黑,不仅将晋级主动权牢牢握在手中,更以一场近乎完美的比赛展现了现代足球的战术革新与个体能力的极致结合。这场对决背后,是瓜迪奥拉与图赫尔的战术博弈、哈兰德打破“心魔”的里程碑式表现,以及曼城向欧冠王座迈进的坚定步伐。

一、历史交锋:势均力敌的宿命对决

曼城与拜仁的欧冠交锋史堪称“镜像对决”。两队此前十次交手各取五胜,欧冠赛场六次碰面更是3胜3负平分秋色。这种平衡在瓜迪奥拉与图赫尔的执教下被赋予了新的意义:瓜帅曾带领拜仁三夺德甲冠军,而图赫尔则以“克星”姿态在2021年欧冠决赛击败曼城。此番较量既是宿敌重逢,也是两种足球哲学的碰撞——曼城的控球渗透与拜仁的高效反击。

二、战术博弈:从高压逼抢到致命反击

曼城的控球革命

瓜迪奥拉的球队以67%的控球率和20次射门(8次射正)统治了比赛。罗德里在第27分钟的“圆月”破门,不仅是战术执行的教科书案例(B席横向分球创造空间),更是曼城中场控制力的缩影。西班牙后腰全场触球112次,传球成功率93%,完美串联攻防。

拜仁的困局与图赫尔的挣扎

图赫尔上任后试图强化拜仁的中场硬度,但面对曼城的高位压迫,于帕梅卡诺的致命失误(第70分钟被抢断导致第二个丢球)暴露了防线的不稳定性。萨内与穆夏拉的边路突破虽偶有闪光,但缺乏中锋支点的拜仁难以将攻势转化为进球(全场仅3次射正)。

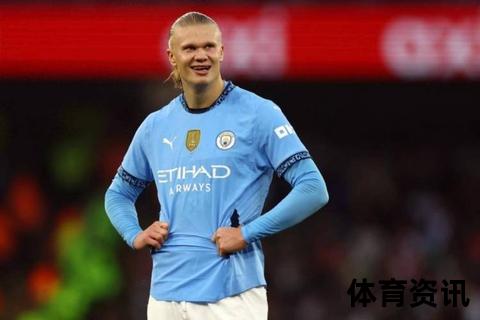

三、关键球员:哈兰德的“破咒”与团队协作

哈兰德的里程碑

挪威前锋此役贡献1球1助攻,终结了对拜仁的“七场不胜魔咒”。第77分钟的凌空垫射破门,展现了他在禁区内无与伦比的嗅觉。更关键的是,他主动回撤接应并为B席送出助攻,证明了自己在团队体系中的进化。

罗德里与B席:隐形引擎

罗德里的世界波打破僵局,而B席的跑动覆盖(全场12.3公里)和关键传球(3次)则成为曼城中前场的润滑剂。两人的表现印证了瓜帅的哲学:控球体系需要“非典型巨星”的支撑。

四、数据背后的胜负手

五、次回合展望与历史意义

尽管次回合拜仁主场1-1战平曼城,总比分1-4出局,但首回合的3-0已奠定基调。这场胜利对曼城而言具有三重意义:

1. 战术验证:瓜迪奥拉证明“无锋阵”与“哈兰德体系”可兼容,通过边后卫内收(斯通斯)、中场前插(罗德里)实现攻守平衡。

2. 心理突破:终结对拜仁的欧冠淘汰赛“恐惧症”,为后续对阵皇马积累了信心。

3. 时代符号:哈兰德的45球赛季纪录(跨赛事)与曼城的9连胜,标志着“蓝月王朝”的成熟。

欧冠王座的最后拼图

曼城此役的胜利,不仅是战术与个体的胜利,更是俱乐部长期战略的成果。从阿布扎比财团的注资到青训体系的深耕(如福登的崛起),曼城正以“足球工业”的精密性冲击传统豪门的霸权。而对于拜仁,这场失利或许将加速重建——乌帕梅卡诺的失误与萨内的状态波动,暗示着阵容换血的紧迫性。

当终场哨响,伊蒂哈德球场的欢呼声穿透雨夜,人们看到的不仅是一场3-0的比分,更是一支球队向欧冠王座发起总攻的宣言。正如瓜迪奥拉所言:“真正的伟大,在于将优势转化为不可动摇的胜利。”