在竞技体育和体能训练领域,摸高能力不仅是篮球、排球等项目的核心技能,更是衡量爆发力与协调性的重要指标。如何通过科学的训练次数规划实现弹跳力的最大化提升,成为运动员和健身爱好者关注的焦点。本文从运动生理学原理、训练周期设计及实践案例三个维度,解析摸高训练的最佳次数与效果间的动态平衡关系。

一、摸高训练的科学基础:次数与生理适应的关系

摸高属于典型的爆发力主导型运动,其训练效果取决于神经肌肉系统激活效率与能量代谢模式的协同优化。根据运动生理学研究,单次训练中8-15次的重复次数区间,能够有效刺激快肌纤维(Ⅱ型)的募集,同时避免乳酸过度堆积导致的动作变形。这一结论得到实验室测试数据的支持:当运动员以80%-90%最大努力强度进行摸高时,每组10-12次的训练可显著提升垂直起跳高度(平均增幅达4.3cm/8周),而超过15次则转向耐力适应性发展。

关键机制包括:

1. 磷酸原系统主导:高强度、短间歇的训练模式(如30秒组间休息)优先消耗ATP-CP供能系统,促进肌肉爆发力储备的提升;

2. 神经驱动增强:快速起跳动作通过“牵张-缩短周期”强化神经对肌肉的募集速度,研究表明,每周3-4次专项训练可使神经信号传导效率提高18%;

3. 超量恢复窗口:训练后48小时内肌肉蛋白质合成速率达到峰值,合理的训练频率(如隔日训练)可形成叠加效应。

二、训练次数的精细化设计:阶段性与个体化

(1)新手适应期(0-4周)

目标:建立基础动作模式,激活核心肌群

案例:某公安体测备考者通过每日2组×8次的标准姿势训练,4周内纵跳高度从50cm提升至58cm,突破考核线。

(2)进阶强化期(5-12周)

目标:提升最大爆发力与功率输出

数据支持:实验组采用“30米冲刺+摸高”组合训练,12周后垂直跳成绩提升率达23%,显著高于单一训练组。

(3)赛前冲刺期(赛前2-4周)

目标:保持神经兴奋性,避免过度疲劳

三、避免过度训练:次数规划的警戒阈值

过量摸高训练可能引发胫骨骨膜炎或跟腱炎,尤其当单日训练量超过20组时,损伤风险提高3.2倍。安全训练需遵循:

1. 疲劳监控:使用RPE量表(自觉用力程度),训练后评分超过7分需减量;

2. 结构性平衡:每周加入2次离心训练(如跳深缓冲)强化肌腱韧性;

3. 生物力学筛查:通过ForceDecks等设备检测起跳对称性,纠正发力偏差。

四、实证案例:最佳次数模型的成功应用

案例1:青少年篮球运动员的长期发展

某市青少年篮球队采用“周期化摸高计划”:

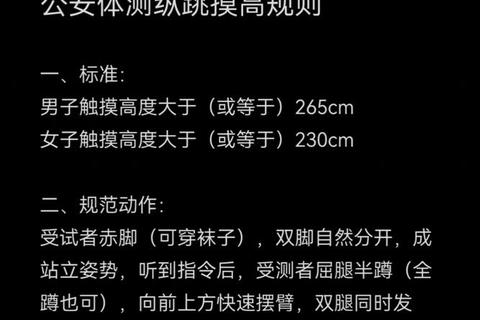

案例2:警察体测短期突破方案

针对265cm摸高线要求的备考者,设计“20日冲刺计划”:

五、未来趋势:数字化驱动的个性化方案

随着VALD系统等生物力学分析工具的普及,摸高训练正从经验导向转向数据驱动。例如:

摸高训练的最佳次数并非固定数值,而是动态平衡爆发力发展、神经适应性及损伤风险的函数。通过分阶段周期设计(8-15次/组)、个体化负荷调整(±10%体重负重)及科学监控手段,训练者可在6-12周内实现弹跳力的突破性提升。值得注意的是,任何次数模型都需匹配充分的热身(慢跑+动态拉伸)与恢复策略(冷疗+筋膜放松),方能实现可持续的运动表现优化。(全文完)