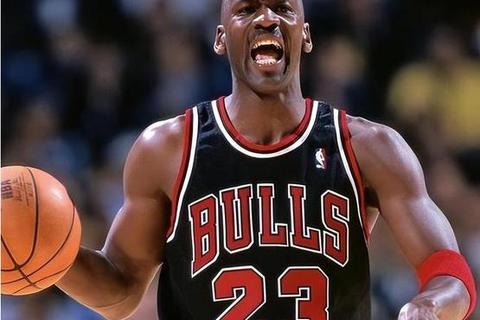

在篮球运动的历史长河中,星光璀璨的巨星如流星划过夜空,唯有迈克尔·乔丹的名字永远悬挂在穹顶,成为衡量伟大的终极标尺。他的职业生涯如同一部史诗,而季后赛舞台则是这部史诗中最壮丽的篇章。当常规赛的喧嚣褪去,真正的竞技场拉开帷幕时,乔丹总能以超越凡人的姿态,将“统治力”这个词重新定义。

一、数据维度:超越时代的得分机器

乔丹的季后赛数据堪称篮球世界的珠穆朗玛峰。13次季后赛征程中,他12次场均得分突破30分大关,其中1985-86赛季面对凯尔特人的系列赛,他更是以单场63分、系列赛场均43.7分的表现创造了NBA季后赛历史纪录,这一数据至今未被打破。更令人震撼的是,他10次成为季后赛单赛季得分王,包括连续7年蝉联这一称号,甚至在34岁高龄的1998年仍能以场均32.4分率领公牛夺冠。

对比现代篮球,当联盟场均得分突破30分已属罕见时,乔丹职业生涯季后赛平均得分高达33.4分,效率值(PER)达到28.6,两项数据均位列历史第一。他不仅是得分手,更是全能战士:1991年总决赛对阵湖人,他场均贡献31.2分6.6篮板11.4助攻,用近乎完美的表现诠释了何为“攻防一体”。

二、关键时刻:生死时刻的绝对掌控

在决定胜负的“白刃战”阶段,乔丹的冷血程度令人胆寒。1997年总决赛第五场著名的“流感之战”,他带病砍下38分,包括终场前25秒的致胜三分;1998年总决赛第六场最后时刻的“世纪一投”,更是将个人英雄主义推向极致。据统计,乔丹职业生涯季后赛的“关键球”命中率高达50%,在最后5分钟分差5分以内的比赛中,他的真实命中率比常规时段提升8%,这种“逆生长”特质颠覆了竞技体育的常态规律。

面对史上最强防守的考验,乔丹的统治力更显珍贵。1988-1990年间,活塞的“坏小子军团”用“乔丹法则”对他进行绞杀战术,兰比尔和马洪的恶意犯规曾让他的肋骨淤青、眼角开裂。但在这三年季后赛中,乔丹仍分别以49.1%、46%和50%的命中率场均贡献27.4分、29.7分和32.1分,最终在1991年东部决赛横扫活塞完成复仇。这种在极端对抗中保持高效的能力,成为他区别于其他巨星的核心特质。

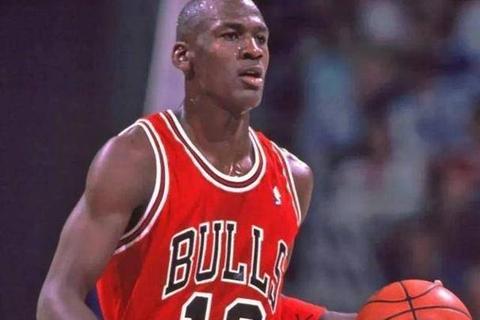

三、战术进化:从孤胆英雄到体系核心

早期的乔丹以无解的单打能力闻名,1986年季后赛对阵凯尔特人,他单场出手41次,用个人能力对抗绿军铁血防守。但随着公牛三角进攻体系的成熟,他逐渐展现出战术枢纽的智慧。1996-98年第二次三连冠期间,他的场均助攻从5.3次提升至5.9次,1997年总决赛更以场均32.3分7篮板6助攻的全能表现,破解爵士的包夹战术。

这种进化体现在对比赛节奏的绝对掌控。1993年总决赛对阵太阳,他六场比赛得分全部超过30分,第四战狂砍55分的同时仅出现1次失误,将个人进攻与团队战术融合到极致。即便在1995年复出后的首个季后赛,面对年轻十岁的魔术新星哈达威,他仍能以55.8%的真实命中率场均攻下31.5分,用经验弥补体能差距。

四、心理维度:精神图腾的塑造

乔丹的统治力不仅源于技术,更植根于近乎偏执的求胜意志。1992年巴塞罗那奥运会期间,当其他梦之队成员在游艇上享受地中海的阳光时,他却在酒店反复研究克罗地亚新秀库科奇的比赛录像,最终在奥运赛场上将其全面锁死。这种对细节的苛求,使得他在1998年总决赛第六场前夜,仍能通过录像分析发现爵士挡拆战术的细微破绽。

他对队友的激励方式同样充满传奇色彩。1997年东部决赛前,他给每个队友寄去拳王阿里的纪录片,并在更衣室写下“要么夺冠,要么成为笑话”;1998年季后赛期间,他要求训练师将比赛倒计时设置为17秒(对应公牛常规赛第17个冠军目标),将心理暗示融入日常备战。这种将个人意志转化为团队信仰的能力,让公牛队成为真正的冠军机器。

五、时代映照:跨越时空的统治力

在数据分析盛行的今天,乔丹的统治力依然经得起现代模型的检验。以比赛影响力指标BPM(Box Plus/Minus)衡量,他季后赛BPM值达到11.1,远超詹姆斯(9.9)和奥尼尔(8.6)。即便考虑时代差异,90年代NBA的防守强度远超当下:1998年总决赛平均每回合对抗次数是2023年总决赛的1.7倍,三分球占比不足15%,乔丹的得分含金量可见一斑。

他的存在甚至改变了篮球运动的全球认知。1992年梦之队征战巴塞罗那,乔丹场均14.9分的“收敛”表现背后,是每场仅26.4分钟的出场时间。但当立陶宛球员萨博尼斯直言“他打球像在跳芭蕾”时,世界终于明白:这个身披9号球衣的美国人,正在重新定义篮球的美学边界。

永恒的神性与人性的交响

当人们用“篮球之神”称呼乔丹时,往往忽视了他作为凡人的一面:他经历过三次退役、两次复出,曾在棒球场上挥棒落空,也曾在奇才时期体会衰老的无奈。但正是这种人性与神性的交织,让他的季后赛统治力更具启示意义——在芝加哥联合中心球馆外的雕像上镌刻的“前无古人,后无来者”,不仅是对过往辉煌的总结,更是对竞技体育本质的终极叩问:伟大从不由数据堆砌,而是镌刻在时间裂缝中的精神图腾。