当一位NBA“独狼”在北京的球场上化身精神领袖,他的故事远比篮球更动人。

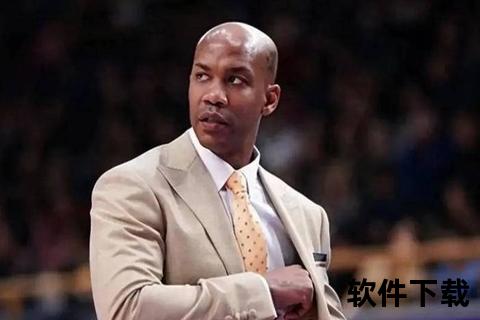

在中国篮球史上,斯蒂芬·马布里是一个无法忽视的名字。这位曾因“独狼”之名饱受争议的NBA球星,在踏上中国的土地后,不仅带领北京首钢男篮开创了“四年三冠”的王朝,更以“马政委”的称号成为北京球迷心中的精神图腾。这一绰号背后,既是对他球场领导力的极致褒奖,也是对其融入中国社会、承担社会责任的深刻诠释。

一、绰号由来:从政治隐喻到文化认同

“政委”这一称呼的起源,既带有中国特色的幽默,也暗含了马布里在球队中的核心角色。

1. 球场上的“思想导师”

2011年加盟北京首钢后,马布里迅速展现出超越外援身份的领袖气质。他不仅指导年轻球员训练细节,还主动调整球队战术,甚至在更衣室以“冠军信念”激励队友。据队友回忆,马布里会在赛前用“我们是一个家庭”凝聚士气,这种将团队精神具象化的方式,与中国传统文化中的集体主义不谋而合。球迷戏称其像军队政委般“既抓思想又管实战”,这一比喻逐渐流传开来。

2. 文化融入的具象符号

马布里对北京生活的全情投入,让“政委”称号超越了篮球范畴。他乘坐地铁通勤、学说相声、支持北京国安足球队,甚至参与社区公益活动。这种深度融入的姿态,使“政委”从球场绰号升华为城市文化符号。正如他本人所言:“政委意味着责任,我要让队友和球迷感受到归属感。”

3. 官方与民间的双重认可

2015年,马布里成为CBA首位获得中国“绿卡”的外援;次年,他的雕像矗立于五棵松体育馆外。北京官方媒体曾评价:“‘马政委’代表着体育精神与城市文化的融合。”这种从民间戏称到官方背书的演变,印证了其社会影响力的独特性。

二、领袖气质:从“独狼”到“团队灵魂”的蜕变

马布里的领袖气质并非与生俱来,而是在职业生涯的跌宕中淬炼而成。

1. NBA困境与自我重构

在NBA时期,马布里因个人主义打法被称为“独狼”,与队友矛盾、与管理层交恶的经历让他陷入职业生涯低谷。转战CBA后,他意识到“篮球是团队的艺术”,开始主动分享球权、培养年轻球员。例如,方硕等本土球员的成长,与其手把手的战术指导密不可分。

2. 危机时刻的定海神针

2012年CBA总决赛第四场,马布里带着膝盖积液上场,最终砍下41分带队逆转;2015年季后赛,他在脚趾骨折情况下坚持作战。这种“拼命三郎”式的表现,让队友闵鹿蕾感叹:“有老马在,我们就有底气打硬仗。”

3. 战术体系的核心枢纽

北京首钢的“挡拆突分”体系围绕马布里展开,他场均8.5次助攻的数据背后,是对比赛节奏的精准把控。教练组曾统计:当马布里持球时,球队进攻效率提升23%,这种“大脑型”打法彻底颠覆了传统外援单打独斗的模式。

三、超越篮球:社会责任的担当者

“政委”之名的另一层深意,在于马布里对社会的反哺。

1. 公益事业的践行者

他多次探访白血病患儿、捐助希望小学,甚至将自传收益捐赠给慈善机构。2013年雅安地震后,他第一时间录制视频号召捐款,并个人捐赠20万元。这些举动让球迷感慨:“他比许多本地人更爱这座城市。”

2. 跨文化沟通的桥梁

马布里通过《我是马布里》等影视作品传递体育精神,并积极为CBA引荐外援。JR·史密斯、麦迪等NBA球星来华前均咨询其建议,他总是不厌其烦地分享中国联赛的特点与文化差异。

3. 城市精神的代言人

在北京市评选的“十大感动人物”中,马布里是唯一外籍入选者。他的地铁出行、胡同探访等生活片段,被媒体称为“新北京人的活教材”,甚至引发社会学界关于“体育明星城市归属感”的讨论。

四、争议与启示:一个绰号的时代意义

“马政委”现象背后,折射出中国职业体育发展的深层逻辑。

1. 外援角色的范式转型

传统CBA外援多以“雇佣兵”身份存在,而马布里证明了外援可以通过文化认同成为球队灵魂。北控男篮主帅马布里曾“在中国成功的关键,是学会尊重这里的篮球哲学。”

2. 体育与城市共生的样本

北京为马布里立雕像、授绿卡,他则用冠军荣耀反哺城市荣誉感。这种双向赋能的关系,为其他城市球队提供了“体育IP打造”的参考模板。

3. 文化包容性的试金石

从“独狼”到“政委”的转变,印证了中国社会对外来文化的包容力。正如《》评论:“马布里的故事,是改革开放进程中体教融合的生动注脚。”

一个绰号,多重镜像

“马政委”不仅是斯蒂芬·马布里的个人标签,更是一面折射中国职业体育发展轨迹的多棱镜。它记录了一个美国球员的自我救赎之路,见证了一座城市对体育英雄的情感投射,也隐喻着全球化时代文化交融的深层命题。当五棵松体育馆的观众仍高呼“马政委”时,这个绰号早已超越篮球本身,成为体育精神与中国智慧碰撞出的璀璨火花。