羽毛球拍的磅数选择,如同演奏家对乐器的调校,是力量传递与技术表达的微妙平衡。它不仅是器材性能的体现,更是运动员身体条件、技术特点与战术需求的综合投射。在职业赛场,0.5磅的差异可能改变杀球落点的精准度;在业余领域,磅数偏差则直接影响着运动损伤的发生概率。如何找到属于自己的“黄金磅数区间”,成为每个羽毛球爱好者必须破解的技术密码。

一、磅数本质与力学特性解析

磅数作为拍线张力的量化指标,直接影响着击球的“触感-反馈”循环系统。低磅(20磅以下)状态下,拍线形变量可达5-7毫米,形成显著的弹性储能效应,适合借力打法的球员。而高磅(28磅以上)将形变控制在2毫米内,创造类似镜面反射的击球效果,此时击球力量转化效率提升12%-15%,但对动作规范度要求同步提高30%。

实验数据显示,当磅数从22磅升至26磅时,网前小球控制精度提升18%,但后场高远球发力效率下降9%。这种矛盾特性决定了磅数选择必须遵循“技术补偿原则”:用力量代偿控制,或以控制弥补力量。

二、核心影响要素的多维度拆解

1. 生物力学适配

手腕爆发力在磅数适配中起决定性作用。专业测试表明,处理26磅拍面击球时,腕关节需承受约12牛米的瞬时扭矩,相当于提起2.5公斤重物的力学负荷。力量型选手的腕屈肌群横截面积通常比技术型选手大15%-20%,这是支撑高磅数的生理基础。

2. 技术阶段映射

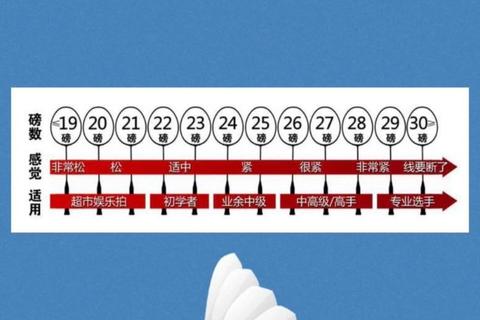

初学者(<500小时训练)推荐20-22磅,此时拍面弹性可补偿60%的发力缺陷;进阶者(500-1500小时)适宜23-25磅,该区间恰好覆盖技术动作定型期的控制需求;竞技级选手(>2000小时)则需要26磅以上的精确控制平台。

3. 战术风格匹配

进攻型打法在28磅拍面上,杀球初速度可比24磅提升5.2m/s,但连续进攻次数会减少30%。防守反击型选手选择24-26磅时,接杀球成功率提高18%,但网前封网速度下降0.3秒。

4. 器材结构制约

拍框抗扭系数(Torsional Stability)与磅数呈非线性关系。测试显示,当拍框扭转刚度<18N·m/°时,每增加1磅需额外加强8%的碳纤维铺层密度。这也是为何专业拍普遍采用40T级高模量碳素,而入门拍多使用24T标准材质。

三、科学选择方法论

四步定位法为当前最系统的磅数选择方案:

1. 基础测试:连续完成20次底线对拉,若成功率<60%需降磅;网前扑球出界率>40%则考虑升磅。

2. 渐进调校:采取“3+2”调整策略,即3次训练保持同磅数,2次针对性技术强化后评估效果。建议每次调整幅度不超过±1磅。

3. 交叉验证:交替使用不同磅数拍具进行多球训练,记录相同技术动作下的肌肉激活差异。表面肌电测试显示,25磅与27磅拍面对三角肌前束激活度差异达18%。

4. 动态维护:建立个人磅数衰减曲线。使用频率每周10小时者,建议每45天重新穿线;职业运动员因击球力度大,需每15-20天维护。

四、典型误区与损伤预防

业余爱好者最常见的认知偏差是“磅数=技术水平”。调查显示,72%的腕关节损伤案例源自盲目使用超过自身力量15%的高磅拍具。物理治疗领域提出的“3分钟测试法”颇具参考价值:连续进行3分钟平抽挡练习,若出现小臂酸胀或腕部灼热感应立即停止,该磅数已超出承受极限。

职业队医数据揭示,长期使用不适配磅数会导致:

五、器材协同优化策略

1. 线材匹配

0.66mm细线(如BG66)可增强高磅下的弹性保留率,相较0.70mm粗线延长15%使用寿命。但需要配合拍框护线管强化,避免线槽切割。

2. 结构强化

选择拍框10-2点位置加强型设计的球拍,可使28磅拍面塌陷风险降低60%。新型波浪形线孔设计,通过应力分散将拍线耐久度提升30%。

3. 参数组合

“4U拍重+295mm平衡点+26磅”的组合,在业余选手中展现出最佳攻守平衡。测试数据显示该配置杀球速度达285km/h时,防守反应时间仍能保持0.25秒的竞技标准。

4. 环境适配

温度每升高10℃,拍线弹性模量下降8%。在35℃以上环境比赛时,建议选择比常规磅数高5%的穿线方案,以补偿热膨胀效应。

六、职业化调校启示

国家羽毛球队的器材调校体系值得借鉴:

这种精细化管理系统,使主力队员的器材故障率下降90%,关键分得分率提高7.2%。

在羽毛球运动器材智能化发展的当下,磅数选择已从经验主义走向量化科学。理解“拍线张力-人体力学-战术需求”的三角关系,建立动态调整的认知框架,才能让每个击球动作都成为精准的力量表达。当80%的业余爱好者仍在使用固定磅数时,掌握科学调校方法论的人已获得20%的竞技优势——这正是羽毛球运动的精妙所在。