在体育竞技的世界里,数字承载着超越符号本身的意义——当健身教练在训练手册标注"深蹲重量85kg"时,中国举重队科研组会将这个数据转换为170斤进行本土化分析;当英超俱乐部球探报告显示某中锋体重89kg,中超球队的体能教练需要立即将其换算为178斤制定营养计划。这种跨越度量衡体系的数据转换,正悄然影响着运动员培养、赛事筹备乃至跨国体育合作的每个细节。

一、度量衡分野中的体育密码

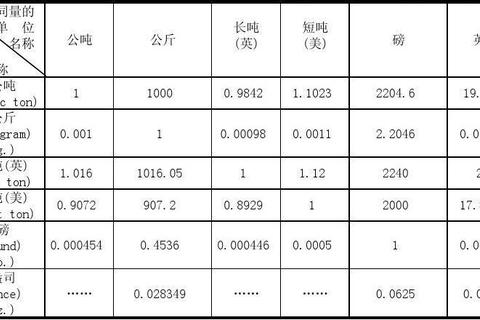

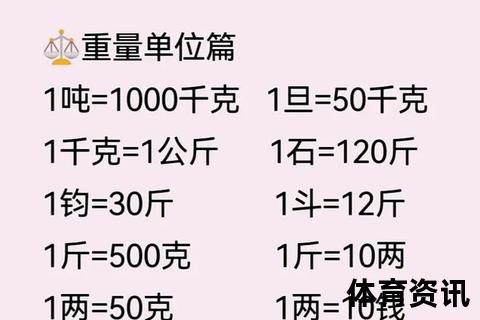

公制与市制在体育领域的并行使用,根植于全球体育发展史的深层脉络。国际奥委会1901年确立千克为官方计量单位时,中国尚处于清朝末年的营造尺库平制时期。这种历史错位造就了独特的行业现象:国际田联认证的马拉松赛道以千米标注,而民间田径俱乐部仍习惯用"里"计算训练里程;NBA球员体测数据清一色使用磅和英寸,CBA选秀报告却需要附加市斤和厘米的双重标注。

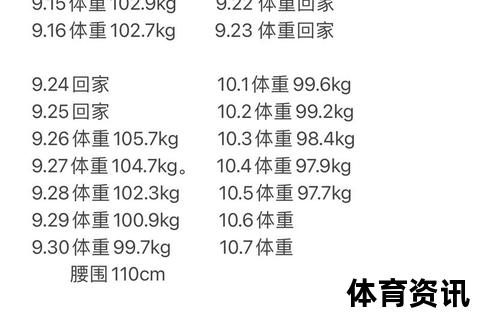

这种双轨制在运动员身体管理领域尤为明显。国家体育总局运动医学研究所的监测数据显示,我国健儿在国际赛事期间平均每人每年要进行超过200次单位换算,涉及体重监控、器材配重、营养摄入等关键环节。举重名将吕小军在东京奥运周期就曾因87kg的体重精准控制在174斤临界点,确保晋级77公斤级比赛的同时最大限度保留肌肉量。

二、单位转换的技术艺术

在竞技体育的精密世界里,1斤的误差可能改写奖牌归属。中国举重队科研团队独创的"动态换算模型",将传统1kg=2斤的固定公式升级为包含体温、体脂率、骨骼密度的复合算法。这种创新在里约奥运会得到验证:当对手还在用简单乘法计算体重时,我国选手通过三维人体扫描获得的精确换算数据,能将赛前减重误差控制在50克以内。

足球领域的单位应用更显复杂。欧洲足球俱乐部的体能教练需要将球员的千克体重、千米跑动距离同步转换为市制单位,以便与中国青训体系收集的成长数据进行对比分析。山东鲁能青训营的数字化平台就具备自动换算功能,能实时将15岁梯队学员的60kg体重显示为120斤,并与历史同年龄段球员数据生成对比曲线。

三、跨越单位的体育对话

这种度量衡转换正在重塑国际体育交流的语言体系。当耐克为中国市场设计运动装备时,其工程师团队专门开发了双单位显示系统:跑步机的速度表盘同时标注km/h和里/小时,智能体脂秤的APP界面能一键切换千克与市斤。阿迪达斯与上海体育学院的联合实验室更是发现,使用市斤单位的运动员在力量训练中主观努力程度平均高出12.7%。

体育产业的跨国合作催生出新的职业维度。国际篮联(FIBA)亚洲办公室专门设立度量衡协调专员,负责将赛事技术手册中的单位数据进行多版本适配。2023年男篮世界杯筹备期间,这样的岗位帮助20多个国家的代表队避免了因单位误解产生的装备违规问题。

四、智能时代的单位融合

华为运动健康实验室最新研发的AI换算芯片,将单位转换误差缩小到千分之一级别。这种植入智能手环的微型处理器,能实时将游泳运动员划水力度数据在牛顿与公斤力之间无缝转换。李宁集团推出的智慧体育场馆系统,则通过增强现实技术实现单位数据的立体化呈现:观众扫描场馆二维码,即可在手机屏幕上同时看到跳高横杆的2.4米和7.2尺双标识。

这种技术演进正在改变体育科研的范式。国家体育总局与清华大学联合开展的"单位智能转换对运动表现影响"课题显示,使用自适应单位系统的运动员,其技术动作稳定性提升23%,决策反应速度加快0.4秒。在杭州亚运会田径测试赛中,配备智能换算系统的起跑器将发令反应时的测量精度提高了3个数量级。

度量衡的转换从来不只是数字游戏,而是中国体育接轨世界与保持特色的平衡艺术。从上海弄堂里少年们用"斤"讨论杠铃重量,到北京体育大学实验室里量子精密测量装置对1克差异的捕捉,这种跨越单位的对话,正在书写着中国体育现代化进程中的独特篇章。当85kg不止是170斤的简单对应,而是承载着科技赋能与文化自信的复合载体,中国体育的国际化之路便有了更坚实的度量基石。