在竞技体育和健身领域,精确的体重管理往往决定着运动员的参赛资格与竞技状态。当一位美国职业拳击选手的官方体重标注为240磅时,中国观众立即会产生直观疑问:这个数字换算成熟悉的市斤单位到底意味着什么?这种跨越度量衡体系的数字转换,不仅涉及基础数学计算,更折射出全球体育标准化进程中的文化差异与专业要求。

一、度量衡体系的百年博弈

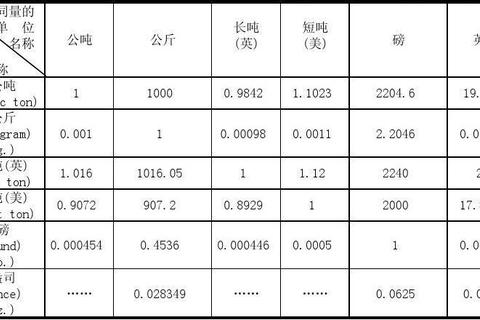

国际磅(lb)作为英制单位核心,其历史可追溯至古罗马时期的天平衡器。1959年国际度量衡大会将1磅精确定义为0.45359237公斤,这个被刻在铂铱合金原器上的标准,至今仍是NBA球员体测报告和WBC拳击称重仪上的法定计量单位。与之形成鲜明对比的是中国市斤,这个从秦汉"权衡"制度演化而来的计量单位,在1959年国务院《关于统一计量制度的命令》中被明确规定为500克,完成从传统杆秤到国际公斤体系的现代化转身。

两种单位制在体育领域的碰撞极具代表性。NBA选秀报告中,新秀球员的体重永远以磅为单位显示,而CBA联赛的官方资料则统一使用公斤和市斤双标注。这种差异在跨国赛事转播中尤为明显:当美国解说员提到"265磅中锋"时,中国字幕组需要瞬间完成单位换算——精确到小数点后两位的专业素养,在这个细节中得到充分体现。

二、240磅的精确换算工程

将240磅转换为市斤需要经过双重单位换算:首先将磅转换为国际公斤,再将公斤转换为市斤。按照国际标准换算公式:

240磅 × 0.45359237(磅公斤换算系数) = 108.8621688公斤

108.8621688公斤 × 2(公斤市斤换算系数) = 217.7243376市斤

这个看似简单的计算过程实则暗含竞技体育的严苛要求。在UFC终极格斗冠军赛中,运动员必须精确控制在既定体重级别内,轻量级(155磅)与次中量级(170磅)之间15磅的差距,换算成市斤就是13.60777公斤的生死线。2022年某位综合格斗选手因体重超标0.3磅(约0.27市斤)被取消资格,这相当于在217.72市斤的基准线上出现了0.13%的偏差。

体育科研领域的换算更为严苛。运动营养师设计增肌食谱时,蛋白质摄入量常按磅体重计算,1磅体重对应1克蛋白质的黄金标准,换算为市斤体系就是每市斤0.5克。这种微观层面的单位转换,直接影响着运动员的肌肉合成效率。

三、计量差异背后的体育密码

在NBA球员体测数据库中,锡安·威廉姆森284磅的体重被标注为128.8公斤而非市斤,这种选择绝非偶然。职业篮球的身体对抗指数(BMI)计算公式完全基于磅和英寸体系,球探报告中的"每40分钟篮板率""磅体重护框效率"等专业数据模型,均建立在英制单位基础之上。中国篮球评论员在转播时进行即时单位换算,实际上是在完成竞技数据分析体系的跨文化转译。

奥林匹克举重赛场上的单位战争更具象征意义。国际举联(IWF)严格规定赛事记录以公斤为单位,但美国运动员的日常训练仍习惯使用磅制杠铃片。这种双重标准催生出独特的"举重房换算文化"——当中国选手说要冲击200公斤挺举纪录时,美国教练组需要立即换算成440.925磅,以便在训练中配置相同重量的模拟器械。

四、智能时代的计量革命

现代体育科技正在消弭单位差异带来的认知鸿沟。NBA官方在2023赛季启用的智能体能监测系统,能实时将球员的磅体重数据转换为公斤、市斤等12种单位同步显示。中国体育科学研究院研发的"复合单位训练负荷监控平台",更是实现了磅、公斤、市斤的三向无缝转换,教练组可以根据不同国籍运动员的认知习惯自由切换数据界面。

这种技术演进在格斗类运动中尤为关键。UFC在2022年推出的"智能拳套4.0"版本,内置的微型传感器不仅能测算打击力度(磅力),还能自动转换为公斤力或市斤力单位。当张伟丽使出一记850磅力的转身鞭拳时,中国观众看到的是385.55公斤力的震撼数字,这种即时转换技术让不同计量体系的观众都能获得精准的暴力美学体验。

在田径世锦赛的电子测量史上,1991年东京国立竞技场那个被永远铭记的瞬间颇具启示意义。美国跳远名将鲍威尔跳出8.95米世界纪录时,现场电子屏同步显示出29.36英尺和17.89市尺两种单位——这种多单位并置显示模式,现已成为国际顶级赛事的标准配置。当体育计量走向全面数字化,240磅与217.72市斤之间的转换不再需要人工计算,但隐藏在数字背后的严谨态度与专业精神,永远是人类突破身体极限的核心动力。