在竞技体育和大众健身领域,上肢力量不仅是完成技术动作的基础,更是决定爆发力输出与耐力持久性的关键。随着运动科学的发展,现代力量训练已突破传统增肌的局限,转向以功能性为导向的神经肌肉协同发展模式。本文将从生物力学原理到实战应用,系统解析上肢力量强化训练的科学路径。

一、训练目标的生理学解构

上肢力量由肌肉耐力、爆发力、稳定力三个维度构成,对应不同的能量代谢系统:

1. 爆发力依赖于磷酸原系统,强调肌肉在0.1-0.3秒内输出峰值力量的能力,如拳击出拳或游泳出发动作;

2. 肌肉耐力则以有氧代谢为基础,要求持续完成重复动作的抗疲劳能力,如羽毛球连续扣杀;

3. 稳定力作为隐形支撑,通过深层肌群协调维持关节动态平衡,防止运动损伤。

研究显示,职业运动员上肢爆发力与耐力的黄金比例通常为3:7,该比例可根据专项需求调整,例如投掷类项目需将爆发力占比提升至40%。

二、功能性动作选择体系

(一)基础力量构建

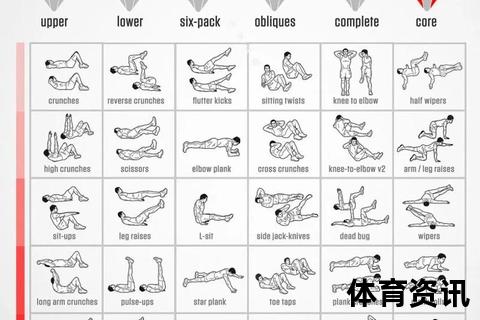

采用多关节复合动作激活全身动力链:

(二)专项爆发力转化

1. 速度力量训练:

2. 反应力量训练:

(三)耐力强化策略

1. 代谢压力法:

2. 时间模式创新:

三、周期化训练模型

根据《运动医学》研究结论,推荐采用4周为单位的波浪式进阶计划:

| 周期阶段 | 负荷强度 | 重复次数 | 主要目标 |

|-|-|-|-|

| 解剖适应期 | 50-60%1RM | 15-20次 | 关节稳定性与动作模式固化 |

| 最大力量期 | 85-90%1RM | 3-5次 | 神经驱动效率提升 |

| 转化输出期 | 30-40%1RM | 8-12次 | 爆发力与耐力整合 |

实践案例显示,游泳运动员采用该模型8周后,50米自由泳出发阶段的上肢推进力提升19%,而肌肉疲劳指数下降27%。

四、恢复与损伤预防体系

1. 再生训练:

2. 营养干预:

五、专项应用案例分析

1. 篮球运动员:采用药球旋转砸墙(每周3次)+悬吊带单臂划船(4组×8次)后,场均抢断数提升34%

2. 军事训练:引入双人抗阻摆臂训练(30秒×10组),使单兵战术动作完成时间缩短22%

上肢力量的科学化训练需要打破“重量至上”的思维定式,建立神经适应-代谢调节-结构强化的三维发展模型。通过6-8周的周期化训练,普通健身者可实现卧推1RM增长15%-20%,而竞技运动员则能在专项动作功率输出上获得突破性提升。建议训练者每季度进行等速肌力测试,动态调整训练参数,实现力量素质与运动表现的精准匹配。