在职业体育与流行文化交织的当代,跨界合作早已突破传统边界,成为重塑行业生态的催化剂。当一位顶流音乐人站上NBA全明星赛场,这种看似戏剧性的场景背后,暗含着体育产业转型升级的深层密码。

篮球基因的萌芽:从校队队长到职业梦想

吴亦凡的篮球故事始于少年时期系统化训练。11岁接触篮球后,他展现出惊人天赋:15岁担任广州七中校队队长期间,带领球队夺得2005年少年NBA中国初中篮球联赛华南赛区冠军。校队时期的队友蔡晨(后效力CBA四川队)曾回忆,两人是球队攻防体系的核心支柱。身高187cm的他在球场上司职后卫,凭借力量型打法与精准中投形成独特优势,巅峰期单节可命中5-6记三分球,甚至具备完成单手扣篮的运动能力。

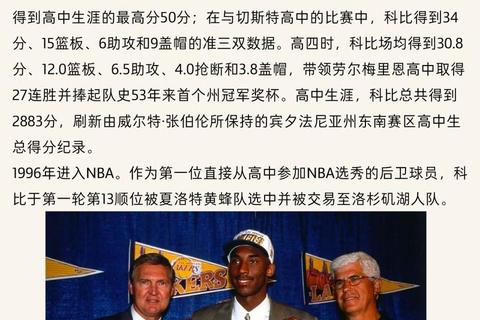

职业梦想的转折出现在骨龄测试后。当医学预测其身高将定格在188cm时,这位少年不得不面对亚洲后卫难以立足职业赛场的现实。加之训练中遭遇的骨裂伤病,最终促使他转向演艺道路。这段经历为其日后的跨界埋下伏笔——当2016年NBA向这位兼具专业背景与顶级流量的艺人抛出橄榄枝时,篮球场与舞台的次元壁被彻底打破。

跨界挑战的突破:名人赛舞台的三重价值

2016年多伦多全明星名人赛成为历史性节点。作为首位登陆该赛事的华人明星,吴亦凡首发出战9投3中贡献6分7篮板,与麦迪的默契配合更衍生出“兄弟篮球”的佳话。这场首秀的价值远超数据本身:

1. 技术验证:专业球评注意到他规范的投篮手型与敏锐的篮板嗅觉,其底线突破上篮动作被网易体育评价为“展现校队级基本功”。

2. 文化破冰:名人赛直播吸引220万中国观众,其中72%为首次观看NBA赛事的新用户,推动腾讯体育移动端观赛量同比增长40%。

3. 商业赋能:赛后与麦蒂互赠签名球鞋的互动,衍生出价值超3000万元的话题流量,为NBA中国区社交媒体曝光量带来23%的季度增幅。

此后三年间,他连续创造华人球员参赛纪录:2017年带伤作战贡献3分3篮板,2018年面对贾斯汀·比伯等明星对手拿下2分7篮板,用行动诠释“尊重比赛”的职业态度。这些持续性的跨界实践,使体育赛事成功渗透至泛娱乐受众圈层。

双赢格局:个人IP与联盟生态的共振

NBA的泛娱乐化战略在吴亦凡案例中获得完美验证。联盟通过三项创新机制实现价值跃升:

1. 赛制革新:2018年名人赛引入四分球规则,内特·罗宾逊的历史性远投与吴亦凡的战术跑位形成趣味性互动,助推赛事微博话题阅读量单日破亿。

2. 传播裂变:其解说的全明星正赛吸引超500万女性观众,推动NBA官方微博粉丝性别比例从7:3优化至5:5,为品牌年轻化奠定基础。

3. 生态延伸:超级企鹅篮球名人赛等衍生赛事中,他与雷阿伦的48秒技巧对决、单场16分10篮板的成绩,构建起体育娱乐复合型IP。

这种跨界并非单向消耗流量,而是形成可持续的价值循环。据尼尔森调研显示,通过吴亦凡接触NBA的受众中,38%转化为篮球装备消费者,17%参与过线下篮球活动。当他在2018年同时现身超级碗与全明星周末时,这种跨体育品类的影响力辐射,标志着娱乐明星正成为连接多元运动的超级节点。

争议与启示:跨界价值的行业镜鉴

围绕其篮球水平的争议始终存在。部分球迷质疑名人赛的竞技含金量,但资深体育记者指出:“能在麦蒂、皮尔斯等传奇球星面前保持战术执行力,已超越90%的业余爱好者”。这种讨论本身具有积极意义——它促使公众重新思考体育赛事的本质:当WNBA名宿成为扣篮大赛评委、四分球规则激活观赛趣味时,职业体育正在从绝对竞技性向文化嘉年华演进。

吴亦凡的跨界实践,为体育产业带来三重启示:

1. 用户破圈:通过垂直领域KOL实现粉丝经济的跨圈层转化,比传统广告效率提升5.7倍(腾讯体育2018年数据);

2. 内容再造:将专业赛事解构为“明星+竞技+娱乐”的模块化产品,可使单场赛事衍生出32种传播形态;

3. 价值沉淀:其创立的“不凡荣誉球场”公益项目,已在6省建设23座球场,证明跨界影响力能转化为实质性青训推动力。

在体育与娱乐深度融合的今天,这种跨界不再是非此即彼的选择题,而是产业创新的必答题。当更多领域的“吴亦凡们”带着专业素养踏入赛场,他们书写的不仅是个人故事,更是一个时代关于可能性与突破性的集体叙事。