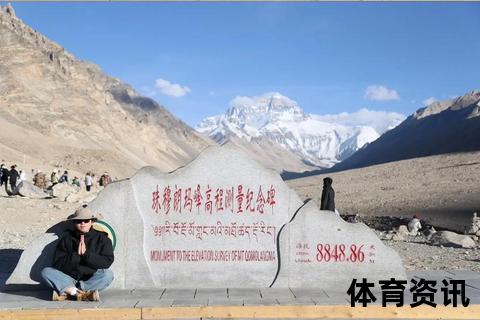

在海拔5200米的冰雪荒原上,人类如何突破生理与自然的双重枷锁?

珠峰大本营,这片被誉为“世界屋脊的起点”的高海拔极地,不仅是登山者冲击顶峰的跳板,更成为检验人类体能、科技与意志的终极试炼场。从零下30℃的严寒到仅剩海平面1/3的氧气含量,从瞬息万变的暴风雪到致命的冰裂缝,这里的故事交织着生命的挣扎与超越。

一、极地环境的严酷性:自然法则的绝对统治

珠峰大本营所在的5200米海拔,已远超人类长期生存的极限阈值。空气中的氧含量仅为平原的50%,紫外线强度高达低海拔地区的4倍,而夜间温度可骤降至-30℃。这种环境下,人体需承受多重挑战:

1. 高原反应:头痛、呼吸困难、肺水肿等是常态,血氧饱和度可能降至70%以下(正常值>95%),严重时直接威胁生命。

2. 极端气候:昼夜温差超过20℃,风速常达80km/h,暴雪与冰雹毫无预兆。

3. 地形风险:昆布冰川的冰崩、洛子壁的落石,以及暗藏裂缝的冰面,构成“死亡陷阱”。

科学数据显示,未适应者在5200米海拔的静息代谢率增加20%,而剧烈运动时耗氧量可达平原的3倍。这解释了为何连经验丰富的登山者也需数月适应期,并通过阶梯式海拔攀升策略降低风险。

二、人类挑战的历程:从探险到科技赋能

自1953年希拉里首登珠峰以来,珠峰大本营的角色从临时营地演变为综合科考与极限运动的枢纽:

这些案例表明,人类正通过技术迭代与系统化训练,逐步破解高海拔生存的“不可能三角”——环境耐受性、能源供给与行动效率。

三、生理与科技的博弈:突破生命禁区的双引擎

生理适应机制:夏尔巴人群体的“高原基因”EPAS1突变使其血红蛋白浓度更低但氧气利用率更高,其线粒体产能效率比平原居民高30%。现代运动员通过模拟低氧训练舱,可提升红细胞生成量15%-20%。

装备创新:

四、文化符号与未来展望:超越征服的深层意义

珠峰大本营早已超越地理概念,成为勇气与协作的精神图腾:

未来,随着太空医学与材料科学的进步,珠峰大本营或将成为人类探索地外行星的模拟基地,其积累的极端环境应对经验,正为深空旅行铺路。

在珠峰大本营的冰雪荒原上,每一顶帐篷、每一台设备、每一组数据,都镌刻着人类对自然法则的敬畏与超越。这里没有单纯的征服,只有生命与科技、个体与群体的共生进化。当登山者的脚步与科学家的仪器在此交汇,答案早已清晰:真正的极限,永远在人类的想象力之外。