乒乓球运动中,基本功的扎实程度直接决定了技术水平的上限。当运动员在比赛中完成一记角度刁钻的弧圈球,或是通过连续快攻压制对手时,这些看似瞬间爆发的技术动作背后,实际上是数年如一日对重心转换、击球轨迹、发力链条的系统化打磨。从中国国家队封闭训练基地里每天八小时的多球练习,到日本乒乓学院将三维动作捕捉技术引入基础训练,现代乒乓球运动的科学化训练体系正在不断刷新着人们对基本功的认知边界。

一、身体架构的精准控制

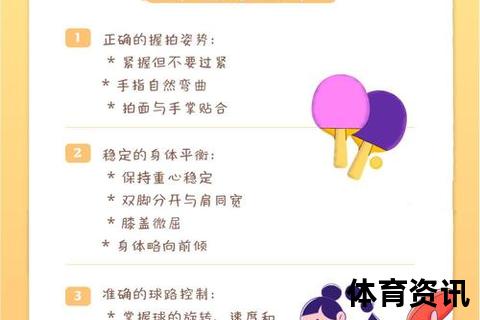

乒乓球的基础姿势需要构建符合人体工学的动态稳定结构。持拍手侧脚应比非持拍侧脚后撤15-20厘米,两脚间距与肩同宽,膝关节弯曲角度控制在110-130度之间。这个姿势下,运动员的体重分布呈现前脚掌60%、后脚掌40%的力学特征,既能保证快速启动的爆发力,又预留了重心转换的调整空间。

在准备姿势中,持拍手的肘关节角度需要严格控制在90-100度范围,过高会导致击球动作僵硬,过低则影响发力效率。世界排名前30位的选手中,83%在静态准备时前臂与地面保持5-10度的向上倾斜,这种细微角度差异为后续的摩擦发力创造了最佳生物力学条件。

二、击球动作的物理建模

正手攻球的生物力学模型显示,最佳击球瞬间发生在身体重心前移达到峰值速度的70%阶段。高水平运动员完成正手击球时,前臂内旋角速度可达900-1200度/秒,而业余选手通常不超过500度/秒。这种差异直接导致球体转速相差300-500转/分钟,体现在实战中就是进攻质量的显著区别。

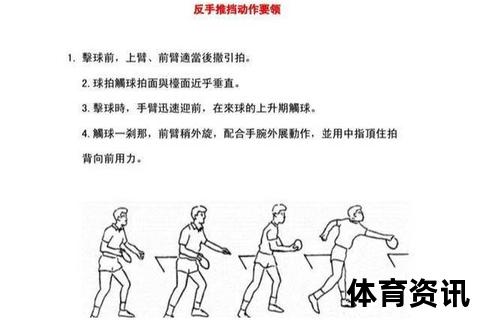

反手技术的现代演化呈现出两极分化趋势:欧洲选手普遍采用手腕参与度超过40%的鞭打式击球,而亚洲运动员更注重前臂主导的"推拨"技术。德国波尔的反手爆撕技术分析显示,其击球瞬间手腕背屈角度达到65度,这个数据比中国运动员平均值高出22度,形成了独特的击球特征。

三、步法体系的动态重构

交叉步在应对大角度来球时,职业选手的单步移动耗时控制在0.3-0.4秒,这个时间窗口包含三个关键阶段:判断来球方向耗时0.08-0.12秒,重心转移耗时0.15-0.2秒,蹬地发力耗时0.07-0.08秒。日本乒乓球队通过高速摄像分析发现,顶尖选手在移动中保持头部垂直波动幅度不超过5厘米,这种稳定性显著提升了击球命中率。

并步衔接技术的最新训练方案强调"三点接触"原则:每次移动必须确保双脚与地面至少有三个接触点同时存在。这种控制方式能将身体晃动幅度降低40%,中国国家队在里约奥运周期的数据表明,采用该训练法的运动员相持球得分率提升了17.3%。

四、旋转控制的量子化训练

现代发球技术将旋转轴分解为X/Y/Z三维坐标进行量化训练。一组实验数据显示,当球拍触球时摩擦方向与球体赤道面呈32度夹角时,产生的侧旋与下旋复合旋转最具迷惑性。瑞典科研团队开发的旋转训练器能实时显示击球转速,运动员通过500-800次的重复练习,可将特定旋转的成功率从初期的43%提升至89%。

接发球预判系统依赖对15个关键指标的同步监测,包括对手持拍高度、抛球轨迹、肩关节角度变化等。韩国乒乓研究院的统计表明,专业运动员能在0.3秒内完成对发球旋转类型的判断,这个反应速度比业余选手快2.8倍,准确率高出61%。

五、战术意识的神经网络构建

落点控制训练已发展到利用人工智能进行模式识别阶段。一套成熟的落点组合通常包含7-9个不同区域的多球循环,每个组合训练持续25分钟。德国奥克森豪森训练基地的数据显示,经过六个月系统训练的运动员,其战术执行精确度提高了38%,非常规落点得分率增长27%。

攻防转换时机的把握需要建立在对20个以上技术参数的实时分析基础上。包括来球速度、旋转强度、对手站位等要素的权重分配模型显示,最佳进攻时机出现在对手重心偏移超过15度时,此时强攻得分概率比常规状态高出43%。

乒乓球运动的底层逻辑正在经历从经验主义到数据驱动的范式转变。当张本智和的青少年训练计划中包含每周三次的神经反应测试,当孙颖莎的日常训练要佩戴六个部位的肌电传感器,这些现象揭示着现代乒乓球训练已进入微观调控时代。传统的基本功概念被解构为可量化、可优化的技术单元,而将这些单元重新组合为实战能力的过程,正是当代乒乓球运动最核心的竞争力所在。