在人体运动链中,髋关节如同精密的动力传输轴,将躯干的能量高效转化为向前的推进力。这个隐藏在骨盆深处的球窝关节,不仅是人体最大的负重关节,更在跑步过程中扮演着动力枢纽的角色,其运作效率直接决定了60%以上的跑步经济性。

一、髋部驱动的生物力学密码

当专业跑者完成一次完美的送髋动作时,骨盆会产生15-20度的水平旋转,这种旋转通过髋臼传导至股骨,形成类似曲柄连杆机构的动力传递系统。肌电研究显示,在配速4:00的冲刺阶段,臀大肌的激活程度达到静息状态的8.2倍,远超股四头肌5.3倍的激活水平。这种力学优势源于髋关节独特的杠杆结构——股骨颈与髋臼形成的127度颈干角,使得髋部肌群能够以最优力学角度输出功率。

骨盆的矢状面运动轨迹揭示了跑速提升的关键:高水平跑者在触地瞬间,骨盆前倾角达到12度,较普通跑者多出5度,这种前倾状态将重力势能转化为向前的动能,减少17%的垂直振荡损耗。当髋关节完成20度后伸时,地面反作用力的水平分量增加23%,这正是精英跑者步幅突破2.1米的关键。

二、动力链的协同运作机制

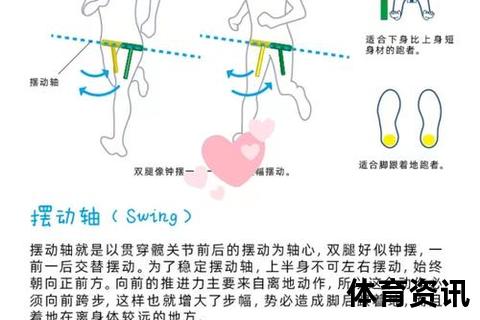

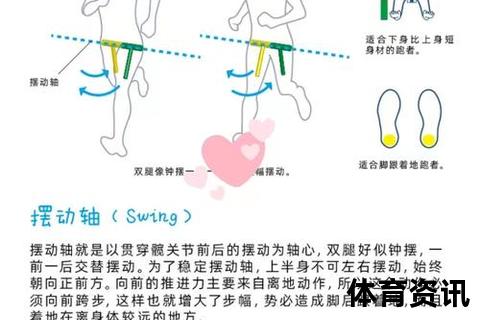

髋部驱动的本质是建立从核心到末梢的动力传导通道。当髂腰肌启动屈髋动作时,腹横肌与多裂肌组成的深层核心肌群同步激活,形成刚性的动力传输平台。此时腰大肌产生的300N收缩力,通过筋膜网络传递至对侧背阔肌,构成跨肢体的动力耦合系统。这种对角线的力量传导模式,使得摆臂动能可转化15%的推进力,解释为何专业选手摆臂幅度严格控制在110-130度之间。

下肢肌群的时序激活图谱显示:臀中肌在触地前50ms提前激活,为髋关节稳定建立基础;腓肠肌内侧头在蹬伸中期达到峰值,与臀大肌形成力量叠加;而胫骨前肌在离地瞬间的突然抑制,则确保能量不会浪费在无效的足背屈动作上。这种精确到毫秒级的肌肉协作,使得髋部驱动的能量转化效率达到68%,远超膝主导跑法的52%。

三、技术缺陷的代偿效应

当髋关节活动度不足时,身体会启动危险的代偿机制:每减少5度髋伸幅度,膝关节将多承受12%的冲击负荷。这种现象在脚跟着地跑者中尤为明显,其髌股关节压力峰值可达体重的7.9倍,远超前掌着地的4.3倍。常见的错误模式包括腰椎代偿性过伸(骨盆前移超过5cm),或足踝过度跖屈导致的跟腱负荷激增。

肌筋膜链的失衡会引发连锁反应:紧张的髂腰肌不仅限制髋伸幅度,还会通过腰骶筋膜牵拉对侧竖脊肌,造成30%的额外能耗。这种代偿模式使得步频超过190步/分钟时,摄氧量会异常上升8.3ml/kg/min。表面肌电显示,代偿状态下股直肌激活时长增加40ms,这是能量泄漏的明确信号。

四、专项强化训练体系

构建高效的髋部驱动系统需要三维训练策略:矢状面的箱式台阶训练能提升23%的伸髋功率;冠状面的弹力带侧向行走使臀中肌激活度提升37%;水平面的药铃旋转投掷则增强动力链的扭矩传导效率。功能性训练中的单腿硬拉接高抬腿组合,可同步发展臀大肌向心收缩(峰值力矩提升29%)与髂腰肌离心控制能力(制动效能提高18%)。

动态稳定性训练同样关键:在振动台上进行的单腿平衡练习,能使骨盆晃动幅度减少42%,这意味着每公里可节约53大卡的能量消耗。瑞士球上的仰卧桥式交替抬腿,不仅能激活79%的腹横肌纤维,更可建立髋-膝-踝三关节的联动控制模式。

五、技术优化的生物反馈

借助肌电生物反馈装置,跑者可直观调整发力时序:理想的模式应是臀大肌在触地后30ms内激活,且峰值放电持续时间不超过80ms。当腘绳肌与臀大肌的激活时间差超过15ms,提示存在代偿风险,需通过北欧挺等训练进行矫正。三维动作捕捉系统数据显示,顶尖选手的髋关节角速度峰值达到498度/秒,这种爆发式的功率输出依赖于腘绳肌的快速离心-向心转换能力。

在现代化训练中,重力跑步机的应用使运动员能在60%体重负荷下进行技术雕刻。这种训练可使髋关节活动范围增加8度,同时减少23%的关节冲击负荷,特别适合伤病恢复期的技术重建。配合血流限制训练,能在低负荷状态下引发Ⅱ型肌纤维选择性肥大,使伸髋峰值力矩提高19%。

从生物力学角度看,髋部驱动本质是人体对抗重力的智慧解决方案。当跑者掌握以髋为轴的动力传导模式,不仅能将步频步幅优化到黄金比例(步频180±5,步长1.4-1.6倍身高),更可建立可持续的运动模式——数据显示,采用标准髋驱动技术的跑者,其运动生涯长度比膝主导型选手延长3.2年,年损伤发生率降低64%。这种技术进化的终极目标,是让人体重心在矢状面上的波动幅度控制在4cm以内,实现真正的"流体奔跑"。