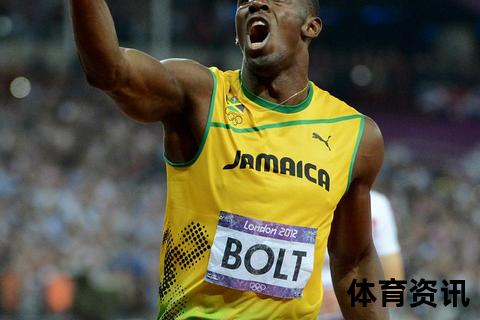

在体育史上,鲜有运动员能像尤塞恩·博尔特一样,以“跨界”姿态掀起如此波澜。这位曾统治短跑赛场的“闪电”,在退役后选择了一条更具挑战性的道路——职业足球。从澳超试训到欧洲邀约,他的足球梦交织着个人理想、商业考量与竞技现实的复杂碰撞,成为一段耐人寻味的体坛传奇。

一、从跑道到绿茵场:转型的初心与争议

博尔特对足球的热爱并非一时兴起。早在2009年,他便公开表达过为曼联效力的愿望,甚至因赶回家观看欧冠半决赛而遭遇车祸。2017年退役后,他正式开启职业足球之路,以32岁“高龄”从零开始接受系统性训练。这一决定起初被外界视为“作秀”,但博尔特的行动表明了他的认真:他调整饮食结构,接受职业球员的体能管理,并辗转多国试训。

转型的难度远超预期。尽管他在2018年10月中央海岸水手队的热身赛中梅开二度,但技术短板暴露无遗。教练组评价其“控球粗糙,战术意识薄弱”,多特蒙德试训期间更被建议改踢左后卫——这一位置对技术要求相对较低,但博尔特仍难以适应。即便速度优势显著,足球运动的复杂性与短跑的线性爆发力要求截然不同,这成为他难以逾越的鸿沟。

二、澳超试训:商业价值与竞技现实的角力

中央海岸水手队对博尔特的试训充满商业考量。俱乐部明确表示,签约需“充分考虑其市场价值”,希望通过“博尔特效应”提升上座率与赞助收入。试训期间,单次公开训练便吸引1500名观众、137名记者及30组摄影师,电视台甚至为其设置专属直播机位。这种关注度远超普通球员,印证了其商业价值的吸引力。

竞技层面的矛盾逐渐凸显。俱乐部提供的合同仅为年薪15万澳元(约合75万元人民币),远低于博尔特团队提出的300万澳元预期。澳超联盟主席奥鲁克直言:“若想圆梦,必须接受低薪”,并拒绝以联盟基金补贴签约。最终,双方因薪资分歧分道扬镳,博尔特在2018年11月正式结束试训。

三、欧洲意向合同:理想主义的最后火花

几乎与澳超谈判同步,欧洲俱乐部抛来橄榄枝。2018年10月,经纪人透露某南欧球队提供两年合约,目标冲击欧冠资格,但未公开具体名称与薪资。马耳他瓦莱塔俱乐部更承诺免试训签约,却被博尔特拒绝——他坚持“跨越平庸”,只愿加盟顶级联赛。这一选择凸显其理想主义:他渴望以竞技实力而非名气立足,但现实是欧洲主流联赛从未真正认可其职业能力。

值得注意的是,欧洲邀约背后同样存在商业逻辑。德甲多特蒙德试训被曝由共同赞助商推动,意在制造话题;挪威、匈牙利等低级别联赛球队的接触,更多着眼于短期营销效应。博尔特本人也承认,部分欧洲球队的邀约“仅是普通俱乐部”,与其“成为最佳”的目标不符。

四、争议与反思:跨界实验的深层启示

博尔特的足球梦引发多方争议。支持者认为,他的尝试打破了职业体育的边界,证明了跨界可能性;反对者则批评其“挤占青训资源”,中央海岸水手前锋塔格特直言:“不如给年轻人机会”。技术层面,澳洲媒体尖锐指出其“周日联赛水平”,而博尔特后期将失败归咎于“澳超水平过低”的言论,更激怒当地足球界。

更深层的问题在于职业体育的运作逻辑。博尔特的案例揭示了商业价值与竞技能力的微妙平衡:俱乐部愿意为其知名度提供试训机会,却不愿承担竞技风险;球员渴望以实力证明自己,但难以摆脱“名人效应”标签。这种矛盾在社交媒体时代尤为突出——流量可以打开试训大门,却无法兑换为职业合同。

五、遗产与影响:未竟之梦的涟漪

尽管博尔特在2023年宣布结束足球生涯,其跨界实验的影响仍在发酵。中央海岸水手因拒绝签约遭遇舆论反噬,赛季开局七连败,锋线疲软被讽“悔不当初”;澳超联盟则借此提升国际曝光,2018赛季全球转播覆盖新增15国。对博尔特个人而言,这段经历成为其转型商业与慈善的跳板,联合国儿童基金会慈善赛等场合仍可见其足球身影。

从更宏观视角看,博尔特的足球梦映射了职业体育的多元可能性。他的尝试虽未成功,却为退役运动员的转型路径提供启示:跨界需兼顾个人热爱与客观评估,商业价值与竞技实力缺一不可。正如《卫报》所言:“他像一道闪电划过绿茵场,短暂却耀眼,提醒人们体育精神的本质——永远敢于挑战不可能。”

参考资料:

转型影响与行业启示