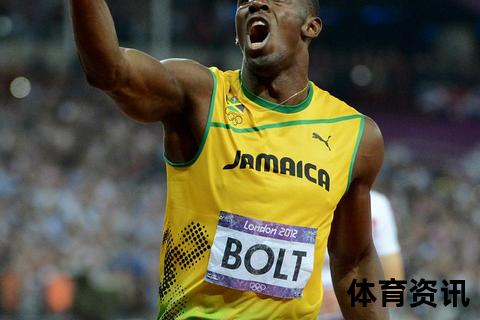

在人类对速度极限的永恒追逐中,短跑赛道如同一个微缩的宇宙,每一次突破都在重塑我们对身体潜能的认知。当尤塞恩·博尔特以5.47秒的惊人速度完成50米冲刺时,这道“牙买加闪电”不仅划破了物理定律的边界,更将短跑运动推向了科学与美学的交汇点。

一、50米:速度博弈的微观战场

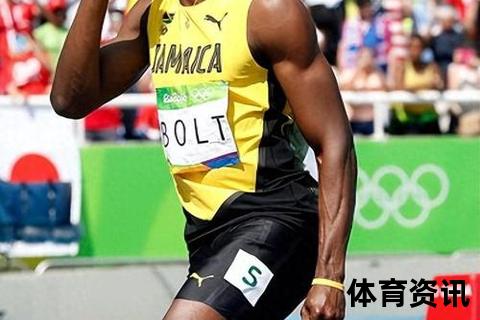

在短跑项目中,50米虽非奥运会正式比赛距离,却是衡量运动员爆发力与加速能力的黄金标尺。这一距离要求运动员在极短时间内完成从静止到最高速度的转换,任何细微的起跑反应差异或技术瑕疵都会被无限放大。据统计,顶尖短跑运动员的起跑反应时间通常为0.15秒左右,而博尔特在2009年柏林世锦赛百米决赛中,前50米仅用5.47秒,其加速度峰值达到惊人的9.5米/秒²,相当于一辆超级跑车的瞬时提速能力。

这一成绩的突破性意义在于:它打破了传统短跑训练中对“身高劣势”的固有认知。身高1.95米的博尔特,在起跑阶段因重心过高曾被专家认为存在天然缺陷,但通过独特的“三段式加速法”——前10米压低重心蓄力、10-30米逐步抬升躯干、30米后进入全速冲刺——他成功将步幅优势转化为动能效率。北京奥运会数据显示,他单步步长可达2.44米,比同期选手平均多出20厘米,形成“一步抵两步”的碾压性优势。

二、5.47秒背后的生物力学密码

从运动科学视角解析,博尔特的50米速度革命建立于三大生理机制之上:

1. 肌肉纤维的爆发式协作

其腿部快肌纤维占比高达80%,远超普通运动员的65%,这种基因馈赠让他在触地瞬间能产生高达1000磅的垂直力。科研团队通过高速摄像机发现,博尔特的脚掌与跑道接触时间仅0.08秒,却能将地面反作用力利用率提升至78%。

2. 能量代谢的精准调控

在50米冲刺中,磷酸原供能系统主导的能量释放窗口仅有6-8秒。博尔特通过特殊训练将ATP-CP系统的供能效率提升12%,这使得他在前30米就能达到38公里/小时的峰值速度,比同期选手提前10米进入“无氧巡航”状态。

3. 神经系统的超敏反应

脑电图研究显示,博尔特听到发令枪声后的神经信号传导速度比常人快0.02秒。这种天赋配合其独创的“听觉-触觉联动起跑法”,使他在柏林世锦赛决赛中创下0.146秒的起跑反应时,逼近人类生理极限的0.1秒。

三、速度传奇的范式革新

博尔特的50米突破不仅是数字的跃迁,更引发了短跑训练体系的系统性变革。传统强调步频优先的训练理念被颠覆,取而代之的是“步幅-步频动态平衡”模型。数据表明,他在柏林世锦赛百米决赛中全程仅用41步,比身高1.80米的运动员平均少用7步,这种效率革命直接推动运动生物力学研究进入三维动作捕捉时代。

其对体育产业的影响更显深远。耐克实验室基于博尔特的运动数据,开发出Nike Superfly系列钉鞋,通过碳纤维底板将蹬地力量转化率提升15%;德国拜仁慕尼黑足球俱乐部更将其短跑训练模块引入青训体系,使得球员30米冲刺合格线从4.1秒压缩至3.9秒。

四、难以复制的速度神话

尽管科学家预测人类百米速度理论上可达9.27秒,但博尔特的50米成就依然矗立为难以逾越的丰碑。比较数据显示:

五、超越数字的体育精神图腾

当5.47秒的物理成就升华为文化符号,博尔特的价值早已超越赛道。他在冲刺末段的“回头望月”,打破了竞技体育“全力以赴”的刻板教条,展现出举重若轻的王者气度;其独创的“闪电之弓”庆祝动作,更将牙买加雷鬼文化的自由精神注入体育赛场,让速度美学拥有了人格化表达。

这种精神遗产持续激励着后继者:挪威选手沃霍姆在400米栏突破46秒大关时坦言“博尔特的从容教会我驾驭压力”;中国短跑队则将博尔特的50米加速模型数字化,开发出AI辅助训练系统,使运动员起跑效率提升19%。

在体育运动的星河中,5.47秒如同一个璀璨的时空坐标,标记着人类如何用智慧与勇气突破造物主设定的藩篱。当未来运动员再次逼近这个数字时,他们挑战的不仅是物理极限,更是在向一个时代的勇气与创造力致敬。博尔特用闪电般的足迹证明:真正的传奇,从来不是被数字定义的奇迹,而是敢于重新书写规则的精神风暴。