在竞技体育的装备领域,网球拍的选购是一门融合科学与经验的艺术。对于每一位站在球场上的选手而言,这把“武器”的选择不仅关乎击球效果,更直接影响着运动表现与身体保护。材质、重量、拍面大小这三个核心参数,构成了网球拍性能的黄金三角,其背后隐藏着力量、控制与舒适度的精密平衡。

一、材质:从基础支撑到进阶体验

材质决定了球拍的核心性能。全碳纤维已成为专业领域的主流选择,其轻量化特性(约250-350克)能有效分散击球震动,降低手臂负担。碳纤维的分子结构通过多层编织形成高弹性框架,既能吸收冲击力,又能快速回弹传递力量,这种特性在底线对攻中尤为关键。相比之下,碳铝合金材质虽然成本较低,但刚性过强导致震动传导明显,长期使用易引发网球肘。纯合金拍则因重量过大(通常超过350克)被职业选手淘汰,仅适合休闲娱乐。

进阶选手需关注材质的工艺细节。例如采用45度碳纤维编织技术的球拍(如Wilson CLASH V2)能实现拍头与拍柄的差异化性能:顶部高密度结构扩大甜区,底部柔性设计增强手感反馈。而高端型号的三联式减震系统(如HEAD Attitude Pro)通过手柄内部缓冲层进一步优化击球舒适度。

二、重量:力量与操控的动态博弈

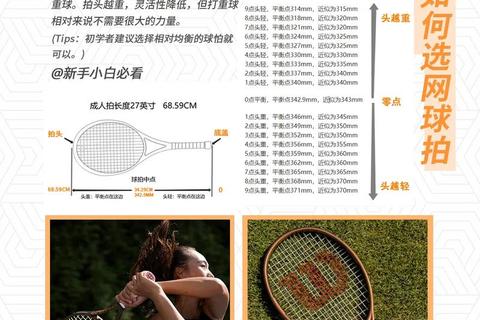

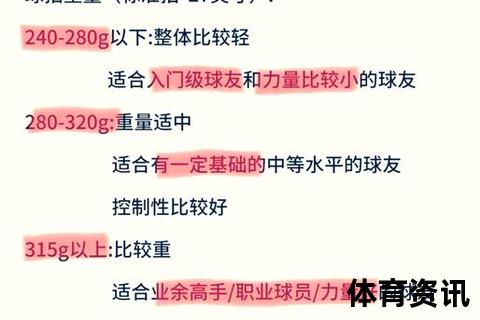

重量参数需结合静态重量与挥重综合考量。标准成人拍重量区间为250-350克,但实际感知受平衡点影响显著:一支标重310克的头重型球拍(平衡点≥315mm),其挥重可能超过标重335克的平衡型球拍。新手建议选择270-300克范围:男性以285-300克培养击球惯性,女性则适合265-285克减轻手臂负荷。值得注意的是,加长型球拍(如27.5英寸)每增加0.25英寸,等效挥重增加约5%,需相应降低10-15克标重以保持操控性。

重量分布的科学性直接影响技术发展。头重型设计(3点头重以上)通过拍头惯性增强发球穿透力,适合底线力量型选手;而头轻型设计(5点头轻以上)则提升网前截击灵活性,多见于双打战术拍。职业选手的定制化改装常通过拍柄配重片实现0.5-1.5克的微调,这种精密调节可使甜区命中率提升12%-15%。

三、拍面大小:容错率与控制的辩证关系

拍面尺寸直接关联甜区面积与力量传递效率。100-110平方英寸的大拍面将甜区扩大至传统小拍面的2.3倍,使初学者击球成功率提升40%以上。但过大的拍面(如115平方英寸)会导致线床张力下降,在高速击球时产生3-5毫秒的延迟,影响节奏控制。职业选手使用的95-98平方英寸拍面虽甜区缩小23%,却能通过线床密度(18×20)实现毫米级落点控制。

特殊拍型设计正在突破传统尺寸限制。椭圆形扩框技术(如YONEX VCORE系列)在保持98平方英寸标称面积的将实际有效击球区域扩展8%;而平行线孔结构通过改变线床角度,使16×19线床获得接近18×20的控制精度。对于旋转型打法,开放式线床(16×18)配合100平方英寸拍面,可产生比传统结构多15%的上旋。

四、参数协同:构建个性化击球系统

三大参数的相互作用产生乘数效应。一支标重300克的全碳纤维拍,若采用100平方英寸拍面与4点头重设计,其挥拍动能比同等重量的平衡型球拍高18%,特别适合追求压迫性打法的选手。而反手切削技术为主的球员,更适合285克+97平方英寸+2点头轻的组合,这种配置能使拍头加速度提升9%,切削旋转增加23%。

现代传感器技术为参数优化提供数据支撑。专业级球拍内置的六轴陀螺仪可实时监测击球角度、拍头速度等12项数据,通过机器学习算法推荐最佳线床磅数(职业选手常用52-58磅区间),使器材性能与个人生物力学特征高度匹配。

从材质分子结构到重量克数差异,从拍面几何设计到平衡点毫米级调整,现代网球拍的进化史是一部微观工程学的发展史。对于追求卓越的运动员而言,理解这些参数背后的物理本质,正是突破技术瓶颈、解锁竞技潜能的关键钥匙。