跑步步幅多少合适?科学建议与训练方法解析

adminc2025-04-29赛后回忆21 浏览

跑步时,你是否思考过自己的步幅是否合理?看似简单的迈步动作,实则隐藏着效率、速度与健康的平衡密码。步幅过大可能引发伤痛,过小则限制速度提升,如何找到适合自己的“黄金步幅”?本文将从科学依据到实践方法,为你揭开答案。

一、跑步步幅的科学定义与合理范围

步幅指单脚迈步时两脚间的水平距离,是决定跑步速度的两大核心因素之一(另一为步频)。根据研究,普通跑者的步幅通常在0.7-1.4米之间,而专业运动员可达1.6-2米。

1. 计算合理步幅的参考公式

身高是基础影响因素,建议参考公式:

舒适步幅 = 身高(cm)× 0.45 × (1~1.5)

例如,身高170cm的跑者,合理步幅约为76.5-127.5cm。

2. 步幅的四个等级与适用人群

70-100cm:适合初跑者,减少关节压力,降低受伤风险。

100-120cm:进阶跑者门槛,需步频170-180步/分钟,对应配速约5分/公里。

120-140cm:精英跑者水平,配速进入4分/公里内,需强大核心力量与髋关节灵活性。

140-160cm:专业运动员领域,依赖系统训练与天赋。

二、影响步幅的关键因素

1. 身体条件

身高与腿长:身高高、腿长者更易获得更大步幅,但需核心力量支撑(如基普乔格身高1.67米,步幅达1.9米)。

核心力量:腰腹与髋部力量决定步幅稳定性,缺乏核心力量易导致动作变形。

2. 运动能力

心肺功能:高步幅需更多氧气供应,心肺耐力不足会限制步幅提升。

肌肉爆发力:股四头肌、臀大肌等下肢肌群力量直接影响蹬地效率。

3. 技术细节

步频与步幅的平衡:速度=步频×步幅。高步频(180步/分钟)可降低单步冲击力,适合长跑;低步频大步幅则依赖爆发力,多见于短跑。

着地方式:中足或前掌着地可减少制动效应,提升步幅效率;脚后跟着地易导致步幅过大,增加受伤风险。

三、科学提升步幅的四大训练方法

1. 力量训练:打造下肢与核心引擎

深蹲与硬拉:增强股四头肌、臀大肌力量,每周2-3次,每组10-15次。

靠墙静蹲:提升膝关节稳定性,每次保持60-90秒,3-5组。

平板支撑:强化核心肌群,逐步延长至3分钟以上。

2. 柔韧性训练:解锁髋关节潜力

动态拉伸:高抬腿、弓步提膝(每组10-15次)提升髋部活动范围。

瑜伽动作:如“鸽子式”放松髂腰肌,改善步幅伸展幅度。

3. 技术优化:从动作模式到节奏控制

送髋练习:想象“用髋部推动身体”,减少小腿代偿,增加步幅长度。

高抬腿跑:强化抬腿高度与节奏感,每组30秒,3-5组。

下坡跑训练:利用重力惯性,自然增大步幅(坡度3%-5%,距离50-100米)。

4. 专项耐力:提升心肺与肌肉协同

间歇跑:400米×10组(配速比目标快10%),组间休息90秒,刺激无氧能力。

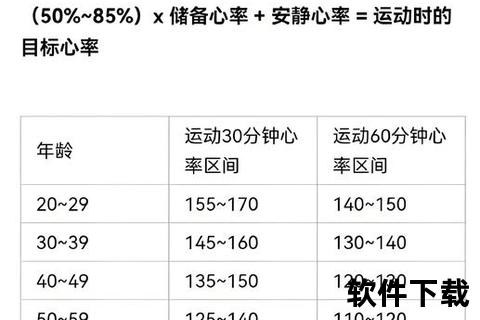

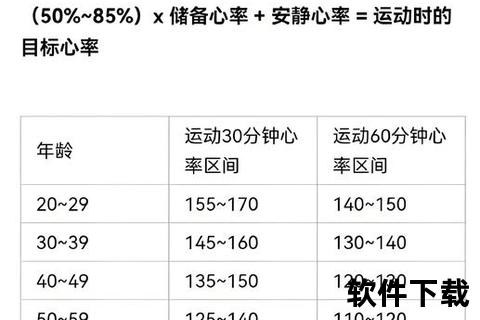

长距离慢跑:以60%-70%最大心率完成90分钟以上跑步,增强有氧基础。

四、避免步幅过大的三大警示

1. 识别风险信号

脚后跟着地且胫骨前倾。

步频低于170步/分钟,配速与步幅不匹配。

2. 调整策略

提高步频:使用节拍器APP,目标步频180步/分钟。

选择零跟差跑鞋:减少后跟着地倾向,促进中足触地。

3. 循序渐进原则

避免短期内大幅调整步幅,建议每周增加幅度不超过5%,防止肌肉与关节过度负荷。

五、互动与行动指南

你的步幅达标了吗?

测算工具:使用跑步手表或手机APP记录步频与步幅。

自测方法:在湿地面跑步,观察脚印间距。

今日行动建议

1. 测试当前步频与步幅,对比科学区间。

2. 选择1-2项力量训练加入本周计划。

3. 尝试一次步频180步/分钟的节奏跑,感受身体变化。

跑步步幅的优化是一场与自我身体对话的旅程。无论是健康跑者还是竞速选手,科学训练的核心永远是效率与安全的平衡。记住:步幅不是数字的竞赛,而是身体能力的自然呈现。迈出下一步时,愿你既有目标,亦懂聆听身体的智慧。